縄文人見習い

Nunakawazoku

新潟県糸魚川市生まれ。生まれる一年前の同じ日に母親が自宅で勾玉をひろった縁で、幼少時から歴史に興味をもつ。その後の発掘で自宅がヌナカワ姫の時代に比定される、1,700年前のヒスイ加工遺跡「笛吹田遺跡」と報告される。

母が勾玉をひろった後に、糸魚川市からの出土例は1点しかないガラスビーズもひろった

長者ヶ原遺跡考古館に展示されている高坏は、小学生の時に出てきた遺物で、これがきっかけで発掘調査がはじまった。出土した筋砥石の凹みに勾玉の背部の丸みが一致?

メーカー研究員や建築リフォーム店店長を経て「独り縄文人宣言」をして上京。整体協会(野口整体)に入門して野口裕之氏に師事。古武術研究家の甲野善紀氏や原始技術研究家と交流を結び、2010年にUターン帰郷。

縄文時代のヒスイ交易ルートである「海のヒスイロード」の検証を目的とした、「日本海縄文カヌープロジェクト」をおこなう時間をつくるため、2013年に1,700年の時を経てヌナカワ族のヒスイ加工を復活させる意味も込め、遺跡の上に「ぬなかわヒスイ工房」を設立して、ヒスイ加工販売を生業とする。

以降は縄文・ヒスイ・ヌナカワ姫を三本柱とした情報発信をするようになる。

丸木舟製作と航海実験、縄文体験会をおこなうかたわら、個人的に縄文ツアーガイドを依頼されるようになる。

ほとんど独力で丸木舟を2隻つくり、体験会や東隣りの上越市まで28キロの検証実験航海も実施

2014年に青森市の三内丸山遺跡まで、単独シーカヤックで780キロの検証実験航海を行う。

2014年の航海は海岸でキャンプしながら2ケ月半かかった。写真は秋田県由利本荘市の海岸で砂嵐に遭遇して、3時間でシーカヤックが埋もれた時のもの。

この検証実験航海により、考古学の定説であった、糸魚川市の長者ヶ原遺跡から三内丸山遺跡までの陸路を含む「海のヒスイロード」の距離の600キロとは、道路の延長距離であり、実際には780キロであることをGPSで実測。

また、はるか沖合を東に流れる対馬海流に乗った丸木舟の航海とする説に対し、出土している縄文時代の丸木舟では長期間にわたり沖合を航行することは不可能と仮説をたて、沿岸を航海して潮流をGPSで簡易測定したところ、60~70%は時速2キロ前後で潮が東から西に流れる反流であり、潮が東に流れる北西風時では、海が荒れて航海に適さないことを確認。

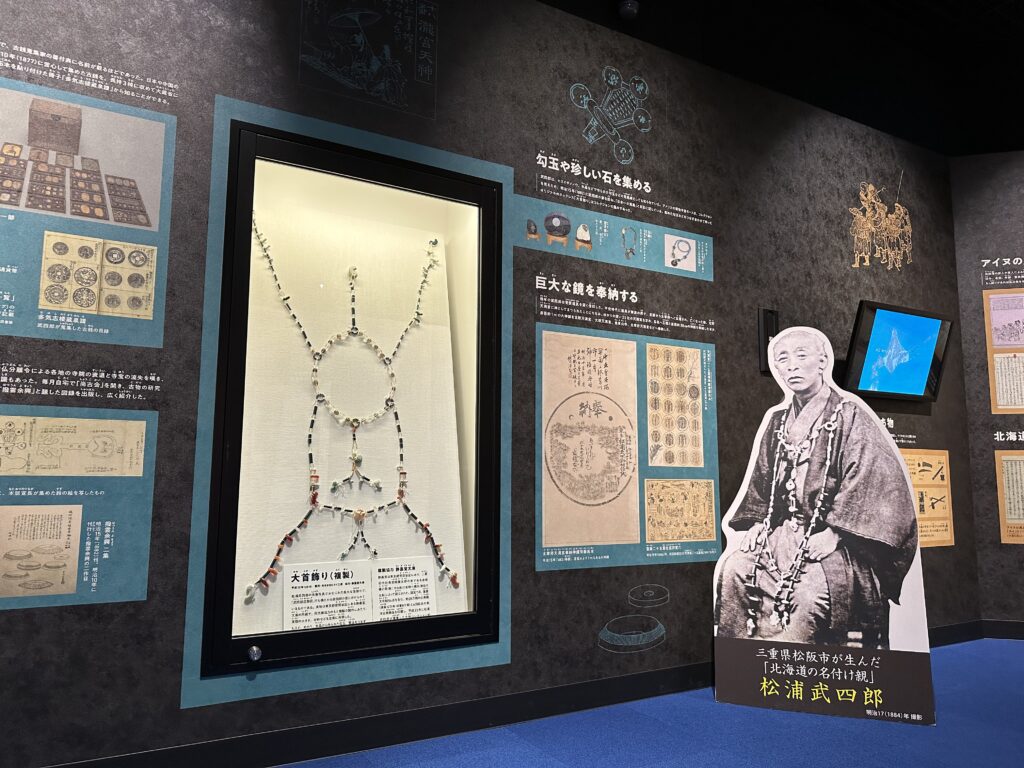

2018年、幕末の蝦夷地探検家であり、北海道の名付け親として知られる、松浦武四郎の生誕150周年記念行事の一環として、武四郎の故郷である伊勢松坂市からの依頼で、玉類243点を連ねた武四郎の愛蔵品「大首飾り」を一年がかりで複製し、「松坂市松浦武四郎記念館」の目玉展示となる。

左が「大首飾り」複製。右の人物が「大首飾り」を身につけた晩年の武四郎。

1999年、友人3人とはじめた某国の難民の人道支援NGOを皮切りに、「糸魚川駅北大火」から災害ボランティアをはじめる。

2024年の能登半島地震では1年間休業して、災害関連ゴミとして処分される輪島漆器を「代行販売」して義援金を渡す「輪島漆器販売義援金プロジェクト」に専念。

2025年からヒスイ加工販売を再開して現在に至る。

趣味はマリンスポーツ、映画、読書、落語。もともと旅好きでバックパッカーとして海外をほっつき歩いていたが、いつの間にか民俗学と考古学のフィールドワークになってしまう。

ぬなかわヒスイ工房 代表