軽トラキャンピングカーの自作(その3)・・・骨組みで補強

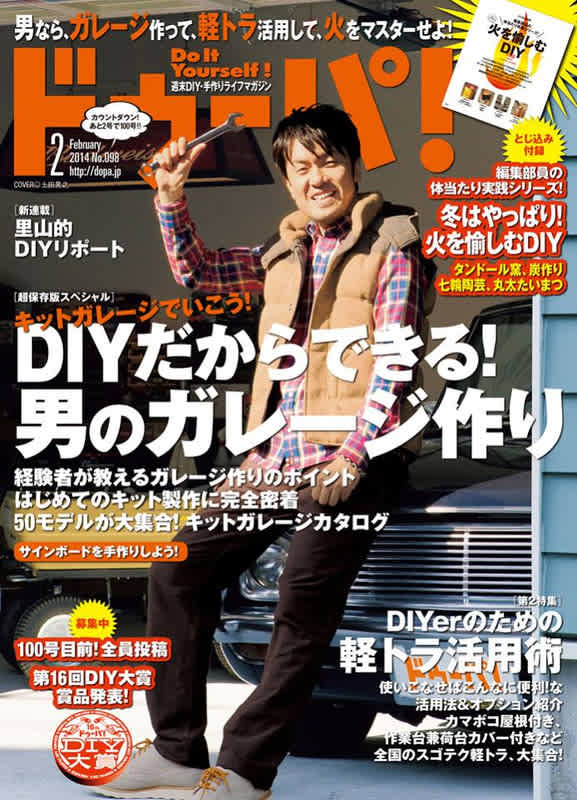

DIY雑誌『ドーパ』2月号に、俺の作った軽トラキャンピングカーが紹介された。

出版直後からブログ開設史上で最高のアクセス数を記録したが二日間で元に戻った・・・まあこんなもんだ。

さて、軽トラキャンピングカーの自作(その2)の続き。

『ドウーパ』では紙面の関係で紹介されていなかったが、ポリカ波板のドームを南京縛りするだけでは横風に弱いという欠点がある。

その欠点を克服したのが小滝区のNさん。

Nさんのアイデアは、弾力のある骨組み材を使って、ポリカの内側から押上げるというもの。

確かにポリカを外からロープで縛ってから、内側からも押上げればモノコック構造になって強い。

流石に冬は4mもの積雪となる小滝区の人は生活力がある。

日常的にアウトドア活動をしているから、知恵があって何でも自分でできる人が多いのだ。

骨組み材として色々と検討した結果、弾力がある軟質ポリエチレン管がベストと判断したそうだ。

軟質ポリエチレン管は屋外を水道配管する時に使用する建設資材で、ホームセンターでは取り扱わない商品だ。

売っているのは配管業者相手の管材屋さんや建設資材屋さんで、普通は50m単位くらいの注文販売で、在庫はなく値段もそれなりにする。

しかし小滝区には自分で山から水を引き入れている人も多く、Nさんの納屋にも余分な軟質ポリエチレン管が埃を被っていたそうだ。

身近にあるモノや廃材を利用するという所が、俺のようなDIY愛好者にグっとくるアイデア。

余談だけど、俺はホームセンターや百均ショップ、古道具屋を買い物ついでに観て歩くのが好きで、そんな積み重ねがDIYの時にはアイデアの引出になってくれて随分と助けられている。

骨組み無しの状態。このままだと横から押すだけでグラグラして頼りないが、この状態で走っている人が大部分。

骨組みの作り方は以下の通り。

まず長さ九尺(2700㎜)のポリカより少し短めに切りそろえた軟質ポリエチレン管を用意する。

それから強引に軟質ポリエチレン管をU字型に曲げて・・・結構大変だ・・・、ドーム状に組んだポリカの中で離せばバシっと元に戻ってポリカを内側から押上げてくれるのだ。

コツは軟質ポリエチレン管をポリカの凸凹の凹んだ部分に左右均等に配置すること。

説明は簡単だけど、やってみると結構難しいのだ。

骨組みの途中。全部で五本使っている。Nさんの改良はここまでだが、ドームの両端から風雨が入る欠点があるので、俺は奥と手前の骨組みにブルーシートを挟んで固定している。キャンピングカー仕様にするのはここの工夫が大事。

ポリカドームのままだと手で押せばグラグラして頼りない感じだけど、軟質ポリエチレン管がビチっとはまればビクともしない強度になる。

俺はNさんから小分けして貰った直径4.7㎜の軟質ポリエチレン管を骨組みにしているが、入手困難だから塩ビ管で代用するというブログコメントが来たことがある。

安易な代用はおよしなさい。

塩ビ管は弾力が無いから危険です。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

縄文さん

縄文さん

ご無沙汰です^^

あけましておめでとうございます。

新年から生命力あふれる記事ですね!

今年もよろしくお願いします。