ひい婆ちゃんは冬になるとガメラに変身するノダ・・・わたこに再会

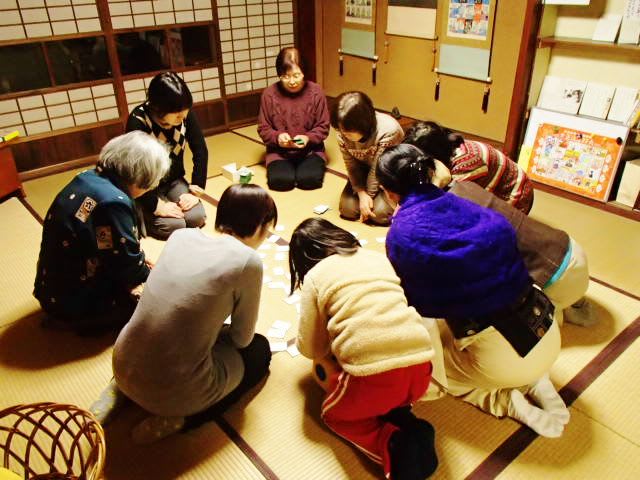

週末に、糸魚川市本町通りの「町屋文化を保存する会」で毎年恒例のカルタ会があった。

場所は旧倉又茶舗さんで、糸魚川市出身の童話作家、小川英子さんの実家である。

地域活性化の方法はいろいろあるだろうが、「町屋文化を保存する会」は年に何度もこんな手作りイベントを開催して頑張っている。

カルタ会で懐かしい「わたこ」に再会した。

わたこの漢字表記は綿子であるらしい。

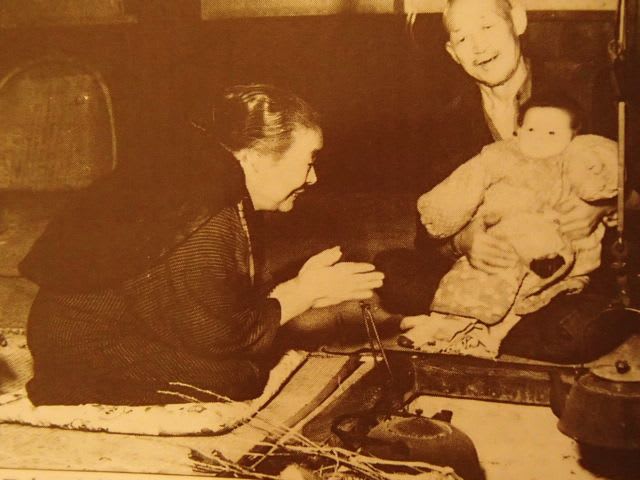

写真右側の和服女性が背負っている青いのがそれだ。

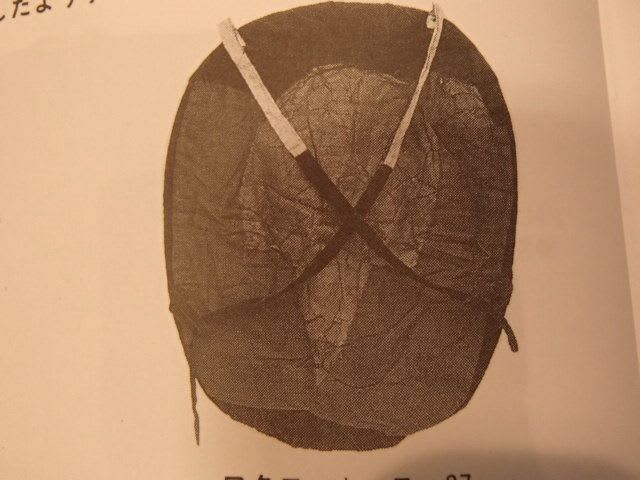

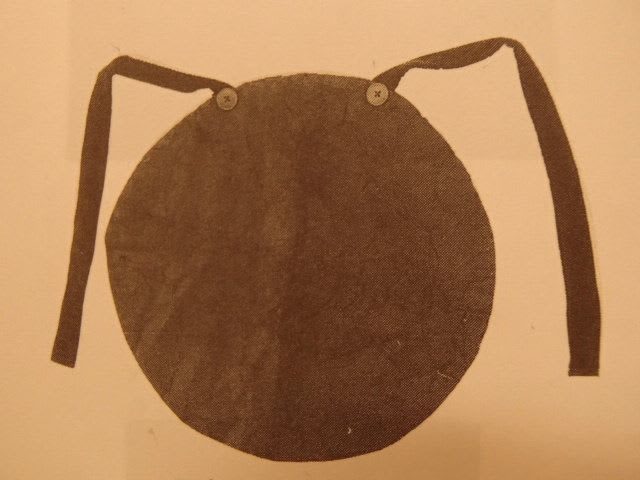

「わたこ」とは、真綿をわたこ専用の饅頭型の笊や木でできた型に広げて糊づけして固めた自家製の背中だけを温める室内防寒着で、概ね襟と紐が付けられて藍染されている。

既製品が売っていたのかどうかは知らないけど、お袋の実家では30㎝弱の四角い布団用の「吊り綿」というものを布団屋さんから買ってきて、自分で円盤状に伸ばして手作りしていたそうだ。

古くなって薄くなったわたこは、何度も吊り綿を重ねて藍染をし直していくので色がどんどんと濃くなっていくとのこと。

再会したわたこは鮮やかな青であったから、まだ作り直し回数の少ないわたこなのかも知れない。

「雪国十日町の暮らしと民具」・・・十日町市立博物館発行・・・によると、養蚕農家は真綿の自家栽培も含めて手作りしていたようだ。

正面から見たらどうなっているのか?という質問もあったので、以下の写真は、「雪国十日町の暮らしと民具」からの転載(無断でゴメン!)。

囲炉裏や火鉢など、昔の暖房機は身体の前面しか温まらいので、背中の保温が必要だったということだ。

襟と背負い紐は各自の好みで作る。

形にもいろんなバリエーションがあるところが面白い。

「カメコ」と呼ぶ地域もあるようだ。

主に年配の女性が背中に背負って胸元で紐で縛って着用する。

子供の頃、ひい婆さんが冬になるとわたこを「かんて」・・・担いでという意味の糸魚川方言・・・炬燵で丸くなっている姿は、まるでカメみたいで可愛らしかったのを覚えている。

わたこは円盤状をした背中だけに当てる形状なので、太って背中が丸まった年配女性が着るとちょうどカメの甲羅のように見えるのだ。

カルタ会の参加者の中から最もわたこが似合いそうな女性に背負ってもらって撮った写真がこれだが、このわたこは明るい青だけど普通は黒に近い紺色だ。

右が名作「ピアニャン」の作者の小川英子さん。

わたこを背負ったひい婆さんの丸まった背中にまとわりついて、「婆ちゃん、ガメラみたい!」と甘えて遊んだ少年時代の記憶が蘇った。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

見た感じ真綿っぽいけどな。真綿なら材料は絹でな…

見た感じ真綿っぽいけどな。真綿なら材料は絹でないかい?

お袋から真綿って聞いてるから、絹の誤記だね。

お袋から真綿って聞いてるから、絹の誤記だね。

確かめたら、「雪国十日町の暮らしと民具」にもそう書いてあった。

色んな人から聞いた話がゴチャゴチャに混ざっているので、修正がてらもう少し詳しく書きますね。

Unknown

追記ありがとうございます。

紛らわしいのですが、絹のことを真綿って呼んでます。

こしひかりは冬の普段着は真綿紬を愛用しています。

木綿(もめん)と木綿(ゆう)くらい紛らわしいですよね。

ほら、この記事の写真にも写っている・・・講演会の時に私が着ていた着物、真綿だからいあったかいんだよって言ってた、あれあれ(^^)

いま、大正生まれのうちのおばあちゃんに聞いたら、上越では「わたぼうし」と呼ぶそうで、よく作っていたとのことでした。

うちの亡くなったおじいさんがひざかけにしていました。

炬燵に入れるとのびるので、木型の大きさにのばして、もち米の糊(かなり薄いもの)を刷毛でかけ、下だけ荒く縫って折り返して作るんだそうです。

呉服屋さんで真綿を買って染めて作ってみればいいのかも、、ただ真綿自体が結構高そうですね(^^;

貴女だけじゃなくて一般的に真綿っていったら絹の…

貴女だけじゃなくて一般的に真綿っていったら絹のことだよ(笑)

単なる誤記です。

ゴメン!

ワタコは綿子と漢字表記するらしいけど、ワタコとかわたこの方が断然と

素朴で可愛い感じ。

十日町ではカメコと呼ぶ地域もあるようです。

ワタコの分布や呼び方や形状、素材など調べたらそれだけでも論文書けそうですね。

お袋は今時の呉服屋で吊綿を買って作ると高価になると言っていたよ。

四角い吊り綿を買ってきて、伸ばして円盤状にしていくんだそうです。

語記とおっしゃるから、、(^^;

語記とおっしゃるから、、(^^;

まぁ、当たり前だわな。

背中に背負うので

背中に背負うので長野県の南信地方だったか、ねこと呼ぶ背中にかける防寒着があるとケンミンショーで取り上げられて話題になった事が。

私のいる北信にはねこはなく、そのうち農協施設で真似して作ったねこが売られるようになり。

糸魚川のわたことは形が違うけれど。