寒い夜のサバイバル・・・温石(おんじゃく)を再び紹介

陶器製の湯たんぽは、金属製やプラスチック製、ゴム製湯たんぽにないジンワリした温もりが優しい。

年に何度かのよほどに寒い夜は、こいつを足元に置き、体には水枕型のゴム製湯たんぽを密着させて眠っている。

最近はネットでも買えるようになった陶器製湯たんぽは、20年ほど前に都内の雑貨屋さんで購入。

30年来いつも持ち歩いているフランスの「グランテトラ」の登山用水筒は、扁平なアルミ製なので水を入れると氷嚢、お湯を入れると湯たんぽになってくれるサバイバルグッズ。

ヨーロッパの登山用品は、アルプス登山で培われてきた質実剛健でレトロなデザインが好ましく、この口金で開閉するタイプの水筒は慣れると片手でワンタッチ開閉できるので、非常に重宝している。

でも防寒サバイバルの究極は、以前にも紹介した温石(おんじゃく)だろう。

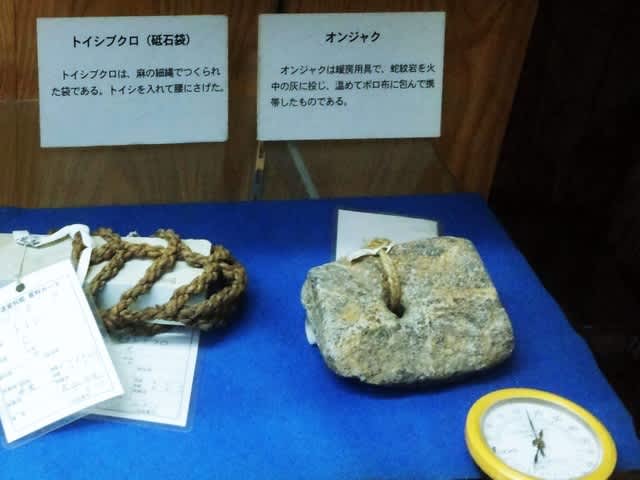

蓄熱性に優れた石を囲炉裏の灰の中で温め、ぼろ布で包んで懐に入れて防寒や、具合の悪い所を温める民間療法にも使われた元祖懐炉である。

江戸時代の糸魚川では特産品であったようで、参勤交代途上の加賀藩の前田公が俄かに腹痛を起こし、温石を薦められてたちどころに快癒し、将軍家に献上したと記録に残っている。

実際にどんな石材が使われていたのかは不明だったが、実物が根知区の「塩の道資料館」に展示されており、蛇紋岩だと解った。

囲炉裏がなくても石油ストーブの上に置いておくだけで温まるし、砂に埋めた上で焚火をして温めてもいい。

蛇紋岩以外に滑石製もあったようだが、どちらも糸魚川の海岸で拾える石材だから、いざという時のために覚えておくといいい。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚