手の感覚・・・古墳時代の切子玉に挑む

甲府の水晶加工の名人から「難しいよぅ、毎日作っても最低10年はかかります」と言われてビビッていた、古墳時代の水晶の14面体の切子玉を試作しているが、やはり難しい。

古墳時代の切子玉(出典先は埼玉県上里文化財センター)

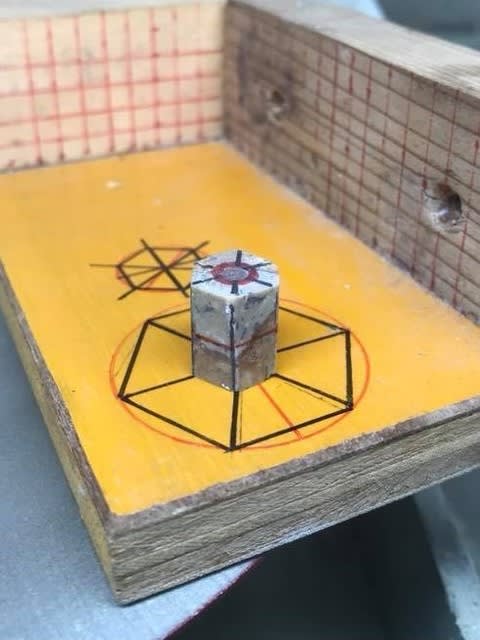

水晶はもったいないので薬石で試作。最初は円柱から削り出したが、3個目から円柱から六角柱を削り出して作った方が早いということが解った。

普段は勾玉や石笛など作っているので、こんな初歩的なことすら知らないの?と名人に笑われそうだが多面体カットの製品作りはまったくの初心者。

やってみないと解らない事ばかりなのだ。

でも試行錯誤はプロセスとして必要だと思う。

作るだけなら何とかなるが、出土品と同じ形、寸法に作るにはまだまだ修行が必要。

後ろの深緑色の円柱は同じく古墳時代の青碧玉製の管玉レプリカだが、こちらは実測図通りに作るのは簡単。

現在は墨付けしているが、甲府の職人は手の感覚だけで正確に多面体カットができるし、古墳時代の職人だってそうだろう。

職人の手って凄い。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚