求む、切子玉のルーツ情報・・・大首飾りプロジェクト

迂闊にも八角柱で作ってしまった切子玉のリベンジ!

フロスト加工して完成した切子玉。孔が三角錐になっているが、これは実物がそうなっているから同じにしたのだけど、私は超音波孔開け機で極細の孔を開けてから実寸法通りに広げており、これが一苦労なのだ・・・残り55点!

水晶の原石を分けて頂いた甲府の加工名人は、「私らは14面体の切子玉くらいなら墨付けせずに手の感覚だけで作れるが、10年は年季がいるねぇ・・・あんた大丈夫?作ってやろうか?」と心配してくれた(笑)

私は曲面だけで構成された石笛や勾玉くらいしか作っていないヒスイ職人だから、平面だけで構成された切子玉作りを心配してくれるのも無理はない。

初心者は初心者らしく、手の感覚を基本としながらきちんと墨付けしているが、やはり難しく、如何に研磨技術が稚拙だったかと思い知らされた。

正確に墨が打ってあっても、その通りにまっ平に成形してシンメトリックにするのは難しいく、平らに作ったつもりが微妙に波打っていたり、結合点が一致していなかったりして、修正するうちに実寸法より小さくなってしまったりと苦労が絶えない。

さて、常々疑問に思っていることがある。

私は同じ寸法、形に作りさえすれば大首飾のレプリカとは考えておらず、古の職人達の意図や想いを汲み取り、理解した上でないと内実が供わないと思う。

そこで色々な資料を漁り、有識者に問い合わせたりしいるのだが、切子玉について疑問が解決しておらず、どうもスッキリしないのだ。

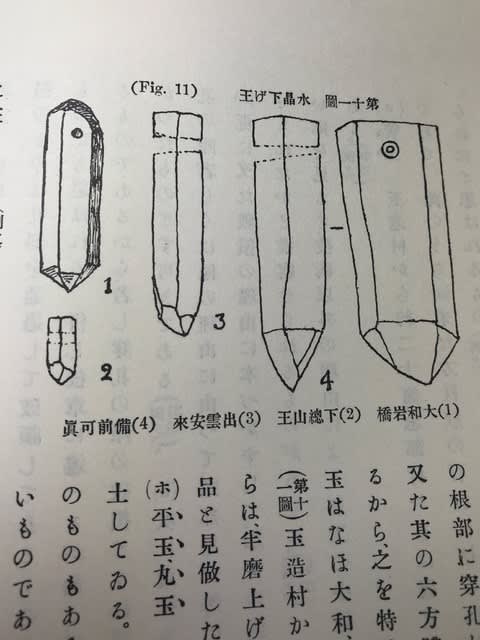

大正時代に京都帝國大學で出版された「出雲上代玉作遺物の研究」の中に、六角柱をした水晶の結晶に孔を開けた「水晶下げ玉」の記述があり、切子玉との関係性を示唆した記述があるものの、出土時期などが記載されていないのだ。

もしや切子玉は水晶の結晶をそのまま装飾品にした「水晶下げ玉」をルーツとし、抽象化・洗練化した装飾品ではないか?

出土時期が「水晶下げ玉」が先で、切子玉が出土するようになってから作られなくなったになら、私の推測も満更ではないのだが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくご教示下さい。

それが解った上で作るのと作らないのでは、まるで違うと思うのです。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚