目途が立つの語源が三千年前の寺地遺跡出土の木柱根に!・・・モノからヒトを観る

長者ケ原遺跡をガイドしたら、例年なら3月下旬くらいの積雪状態で驚く。

遺跡公園の入り口にある20号住居には直径1m×深さ0.3mくらいのピットがあり、中から砥石やヒスイの欠片が出ているのでヒスイ加工の時に使ったらしい。中でしゃがんだ姿勢で地面を作業机にしていた可能性がある。

考古館の見所のひとつが、国内初の木柱列の出土例である寺地遺跡出土の杉の木柱根の展示。

木柱根に溝が巡らせてあるのだけど、これは伐採時に縄をかけて引き出すための目途(メド)に違いなく、残念ながらこの説明が書いてないので面白さが半減している。

チェーンやワイヤーなどの鋼製索具が普及する以前は、植物繊維製の太い縄を巨木に回して引っ張り出していたので目途を付けることが運搬の最初の仕事だった訳で、これが「目途が立つ」の語源であるし、現代でも諏訪の「御柱祭り」でも同じことをしている。

「三千年も前に御柱と同じ技術があった証拠です」と説明すると皆さん驚くのだけど、モノにヒトの物語りが加わることでより興味が増すのではないだろうか。

素人の戯言と一笑されるかも知れないが、モノからヒトを知ることが考古学や民俗学の醍醐味と私は考えているので、見学者に興味を持ってもらう展示方法を工夫する必要はあると思う。

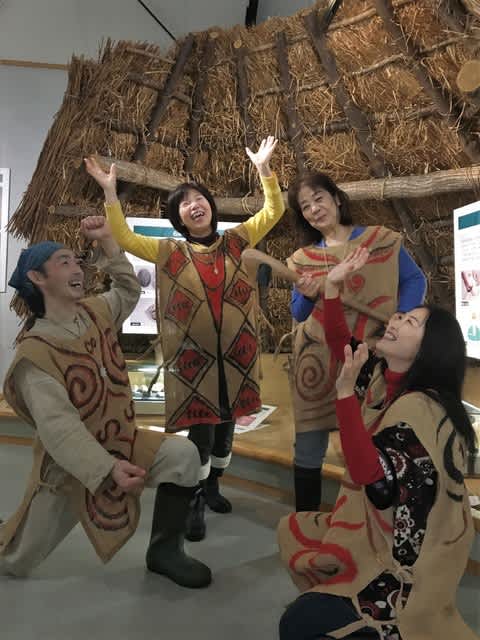

ノリのいいお客さんに「B型ですか?」と聞くと大抵は正解(笑)

もっと言えば、糸魚川市は長者ケ原遺跡と寺地遺跡という国指定縄文遺跡を二つも持ちながら、道路に案内看板がないというのも大問題で、誰かに糸魚川の縄文ならヤマダに聞け!と教えられていたらしい未知の人から、糸魚川に来たのだけど遺跡の場所が分からないのですが、と電話を貰ったことさえある。

これでは発掘された埋蔵文化財が埋蔵されたままと同じだと思うのは私だけ?(笑)

#縄文人見習いの糸魚川初 #糸魚川の魅力 #長者ケ原遺跡 #寺地遺跡の木柱根の目途

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚