国内最大級の縄文丸木舟が糸魚川から出土したって?

糸魚川の「寺地遺跡」から出土した3,000年前の木片が、新潟県内2例目となる「国内最大級の可能能」のある「縄文丸木舟と断定」と2月23日付けの朝刊に出ておりましたが・・・。

国指定縄文遺跡「寺地遺跡」は、晩期を中心にしたヒスイ加工遺跡。

出土した6本の杉柱の柱痕は国内初の木柱列遺構とされておりますので、県外から訪れるスピリチャル系の方も多いのですが、案内すると復元状態が中途半端過ぎてみなさんガッカリされるのデス(笑)

朝刊には糸魚川市文化振興課による「・・・海用の大型縄文丸木舟が出土し、縄文時代におけるヒスイ交易の具体像を知る上で画期的な発見」とのコメントが出ていた。

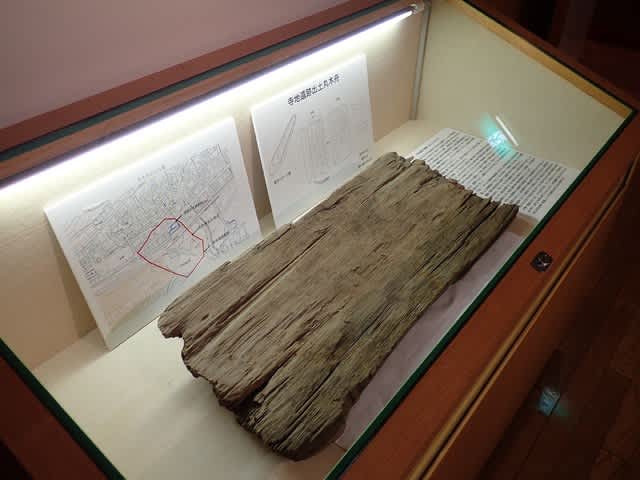

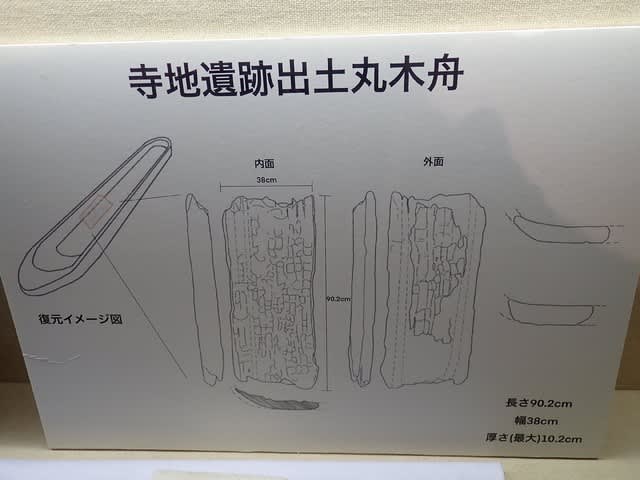

これが報道されていた木片だが、たった90×38×10㎝の木片が出土しただけで、可能性はあるにしても国内最大級で海用の丸木舟であったと断定できるのだろうか?知人の研究者も首をひねっていた。

私は福井県「鳥浜貝塚」出土の幅60㎝クラスの丸木舟レプリカを漕いだこともあるし、自作した幅60㎝の丸木舟で検証実験と長距離航海をした経験があるが、そのクラスで海に漕ぎだすとアウトリガーを付けるか双胴船にしないと転覆しやすく荷物も積めないし、鳥浜貝塚の遺物の乾舷(水面からうえの船縁の高さ)は20㎝ほどしかないので汽水湖の三方五湖でも転覆しそうだった。

「海のヒスイロード検証航海実験」の一環として、単独シーカヤックで2か月半も掛かった糸魚川~青森県「三内丸山遺跡」までの780キロ航海は、幅・全長の寸法だけでなく、乾舷の高さも重要だと身に染みて実感している。

鳥浜貝塚で漕航実験をしたが、静水面の三方五湖であっても座って漕ぐとグラグラと転覆しそうになるので、SUP(マリンスポーツの一種でスタンディング・パドル・ボードの略称)のように立って漕いでいる所。

こういった丸太を縦に半裁してつくったような形状の丸木舟は、長野県の野尻湖の平安時代の遺構からも出土していているので、かっては静水面の漁業用として使われていたのだろうか?

糸魚川市文化振興課はずいぶんと思い切ったコメントをしたもんだが、希望的観測が過ぎるのではないだろうか?

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚