蘇る「ぬなかわ彦」・・・忘れ去られた神

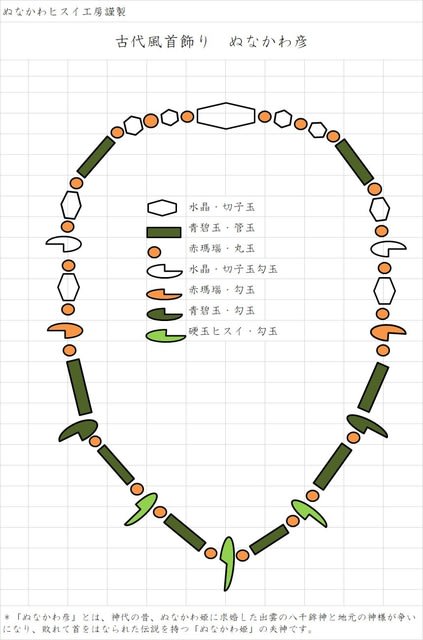

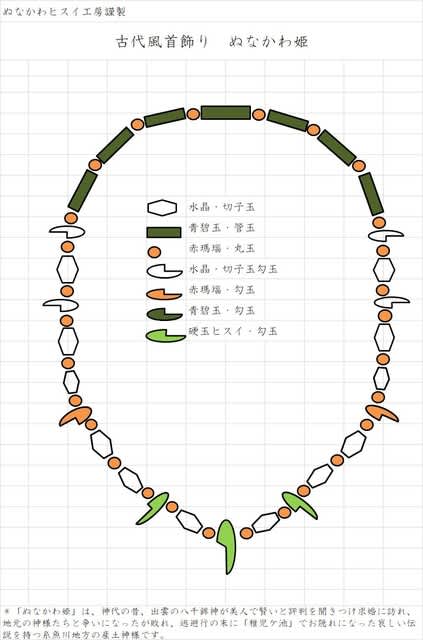

古代風ペア首飾りに「ぬなかわ彦」「ぬなかわ姫」と名付けたのは、忘れ去られつつある産土神「ぬなかわ彦」を世に出すため。

エクセルで作った「ぬなかわ彦」の説明書きには、玉類の説明とともに悲劇のぬなかわ姫伝説をきちんと書いてある。

「ぬなかわ姫」も同様!

口碑には、黒姫山に「ぬなかわ彦・黒姫・ぬなかわ姫」の三座を祀るとあり、黒姫はぬなかわ姫、あるいは黒姫はぬなかわ姫の母君ともあるので、私は古代ぬなかわ族は、ぬなかわ姫を世襲した母系社会と仮説している。

糸魚川の黒姫山は、海上からもすぐにわかる標高1200mの独立峰で、古代には「古志峰」と呼ばれ、ぬなかわ郷のランドマークであった・・・3つに分れた頂きが山の象形文字と同じ正しい山の形(笑)だからこその三座の神が祀られていたのだろうか?

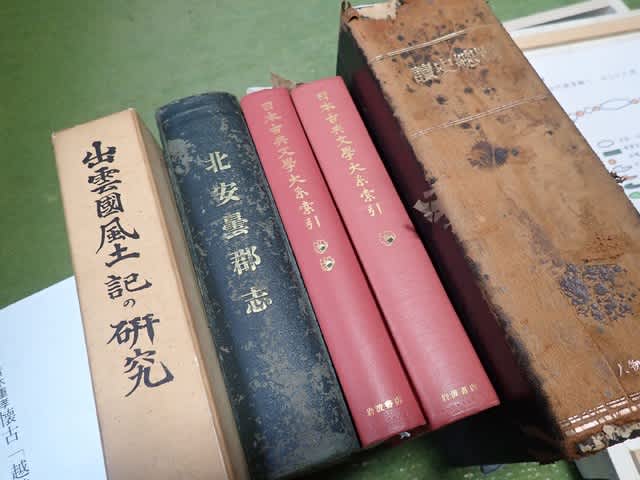

出雲侵攻を受けた際に八千鉾神と戦い破れ、首をはねられた「ぬなかわ姫の夫神である松本の豪族」なるものの口碑があり、ぬなかわ彦と同一神らしく、確認と整合性を付けるために郷土史家でもある高校の恩師を訪ねたら、貴重な資料を提供してくれた。

その中で驚いたのが、「糸魚川市史」を出筆編纂された青木重孝先生の著作群で、郷土史家にありがちな独断的な我田引水論法がなく、きちんとした学識に基づいた文献史学と考古学のバランスがよく非常に読みやすい。

ぬなかわ姫の伝説を、出雲東征の際にヒスイ交易権を巡り奴奈川族と争いになり、破れて姫が逃亡の果てに「お隠れになった」と解釈が書かれていて、私が辿り着いた解釈と同じであることに自信が沸いてきたゾ(笑)

最近流行っている古代のラブロマンス説は、古事記の部分的な記述だけを拡大解釈すれば成り立ちようもあるが、考古学や文献史学を網羅すれば、悲劇の口碑に信憑性が出てくるばかりなのですよね~。

方言や風習、歴史、糸魚川のことなら何でも出ており、どこを読んでも面白く、その碩学に感動する。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚