霊感商法モドキ撃退のオススメ本・・・発掘から推理する

勾玉の意味は?と聞かれることがよくあり、そんな時は牙玉説・新月説・釣り針説・胎児説・玦状耳飾りリメイク説など考古学的な諸説を説明した上で、真相は作った人と身に付けていた人に聴くより解らないし、色んな意味が重なっていると思うが、私は胎児のつもりで作っていると答えている。

コトの発端と結果はかならずしも一致せず、例えば私が深い考えもなく面白いからというだけで作ったモノを、求めた人から「これはAですね!」と言うと、次からAを目指して作ることがよくあるからだ。

それに上記の諸説を一つだけピックアップした場合には、考古学的に説明が付かない謎が出てくるのですヨ・・・詳しく書いてしまうとすぐに「独自の解釈」としてパクる同業者が多いから書かないけど・・・仁義なき戦い(笑)

勾玉の発生を縄文前期とし、終焉を古墳時代とするなら、時代差、地域差、作り手、所有者によって「ヒトとヒスイの物語」は多種多様であったのではないだろうか。

そもそもなんでヒスイは4,000年以上も日本列島の人々に愛されてきたのか?

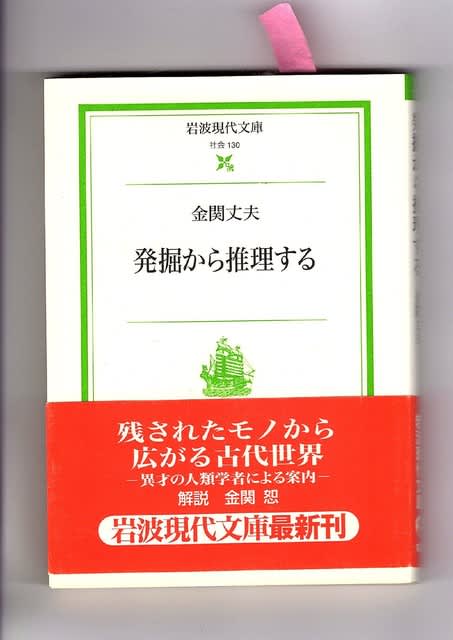

そんな考察に欠かせないのが、民俗例を駆使して勾玉釣り針説を唱える金関丈夫先生の著作。

古代史好きやヒスイ好きのみならず、霊感商法もどきの宣伝文句を論破したい方なら必読のロングセラー!

そしてヒスイを不老長寿の神秘のパワーストーンと宣伝するアヤシイ業者に「なんで出土品はお墓から出てくるの?ヒスイを身に付けて死ななかった人っているの?」と言って、タジタジさせてやりなさいよ( ´艸`)

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚