口承文化が廃れる時、それは文化の砂漠化

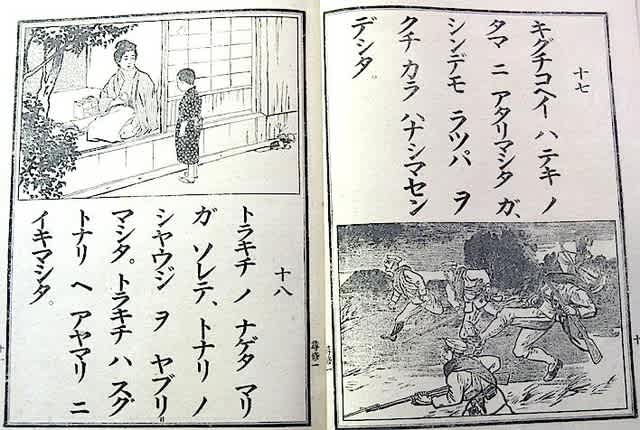

私が小学校に入った頃、近所の子供同士で遊んでいて下級生が転んで泣いたりすると、上級生は「これくらいで泣かれん!むかし、木口小平は弾が当たって死んでもラッパを離さなかったぢゃ!」と諭していた。

ちなみに私は東京オリンピックの年に生まれております。

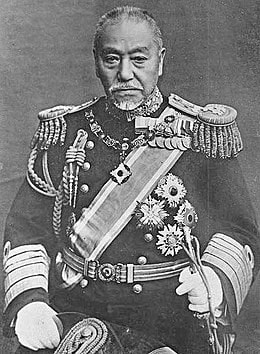

「ラッパマークの正露丸」のラッパは、小平が「死んでも離さなかったラッパ」を商標化したもので、戦前は対ロシアへのプロパガンダとして「征露玉」と表記していたこと、日本海海戦の勝利は大胆不敵な敵前大回頭「T字戦法」によるもので、連合艦隊司令官の東郷平八郎は外国でも偉大な提督と尊敬されているのだということも、上級生から教わった。

小平は日清戦争で戦死したラッパ兵で、戦前は国民学校の教科書で紹介されていたと、母から教わったのも小学生の時。

子供時代の私の周辺で明治のことが最近のことのように語り継がれていたのは、老人が孫に昔話をする文化が残っていたからだと思う。

私と同世代であっても、多くの人は木口小平を知らないと知ったのは大人になってから( ´艸`)

20年くらい前に祭りでおよばれした古い農家の仏間には、立派な仏壇の上に明治天皇と東郷平八郎の肖像写真が飾ってあり、「すごいね、これ!日露戦争の頃からずっと飾ってあるんだろうな!」と言ったら、友人から「えっ、家の先祖を知ってるんですか???」と驚ろかれたのだが、あろうことか歴史上の人物を戦争で手柄をたてて勲章をたくさんもらったご先祖だと思っていたそうだ(笑)

東郷平八郎元帥閣下の御真影であられます!嗚呼、明治は遠くになりにけり!

甥っ子と話していて方言が通じなかったりすると寂しいもんだが、大人であっても新潟には方言はなく、みんな標準語で話していると勘違いしている人は結構多い。

育った環境に昔話をする老人や親族がいなかったのか、自分が喋っている方言に気が付かないのでしょうな。

あるいは家族も含めて地域の年長者たちと会話するより、テレビを観る時間が長がい子供時代を過ごしてきた人かな?

その点では、私の育った環境は豊かだったのだと思う。

ことによると子々孫々と1,700年近くも語り継がれてきたかも知れない悲劇のヌナカワ姫伝説を知る人も急激にいなくなり、最近になって観光交流人口拡大を目的として、古事記の記述を拡大解釈して恣意的に創作された古代のラブロマンスを史実のように思いこむ糸魚川市民が増えてきた。

方言や物語りの口承は、歴史と文化の継承。

言葉に地域特性が無くなっていくという事は、地域文化が廃れていくと同義だと思う。すなわち地域文化の砂漠化。

テレビを消して、もっと老人たちの言葉に耳を傾けましょうよ・・・。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚