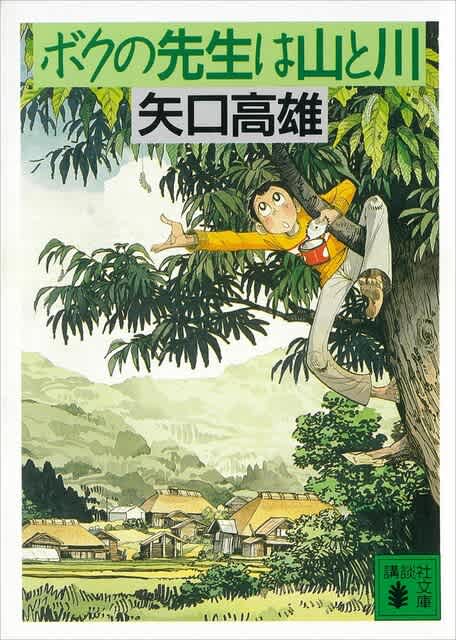

矢口高雄さんを偲んで(その2)・・・自立した子供

少年時代の矢口高雄さんの家はアワ飯を常食とする貧農で、いつも腹を空かせていたそう。

登下校の際は、スカンポ、桑の実、イタドリ、山ツツジの花などを文字通り「道草を食う」ことで空腹をいやし、釣果は家族の貴重な食料となり、もちろん農作業にも従事した。

コロナ休校で子供の面倒を観るために親が休職する現代と違い、この時代の大人は自然が相手の農作業で忙しく働いていたので、子供もそれなりに自立し、遊びながらも家族の一員として働いていたのだ。

貧乏だから無いモノは自分で工夫して作ることが当たり前の生活は、後年の矢口さんにとって創作の源となったのではないか。

豊かさとは何だろうか?人間らしさって何だろう?

矢口さんは貧困ゆえに肺炎になっても医者に診せることができず、弟が3歳で亡くなるなどの悲愁も描いているが、貧しいながらも溌溂と暮らしてきた農村の生活描写に憧憬を感じる。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚