縄文の音・・・中空土偶はオカリナであったのか?

久しぶりにオカリナ教室をやることになり、今回は大人ばかりなので見本を一工夫。

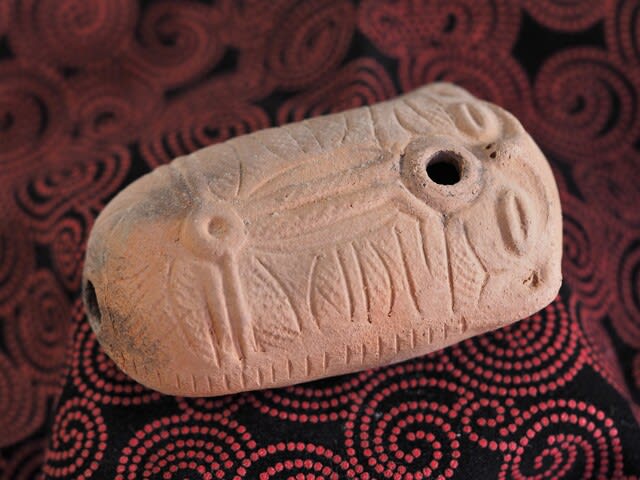

縄文時代の土笛には、粘土塊に孔をあけて模様を付けや簡素なタイプと、凝った意匠を施した中空土偶タイプがあり、子供向けなら前者がベストで、好みのキャラクターを作ればいい。

粘土に孔をあけて成形しただけのシンプルタイプ。下側は「縄文の杜の楽しい仲間たちシリーズ」の、手乗りのテトラとヤッホー・カテイちゃんデス( ´艸`)

中空土偶タイプは上下に別れたパーツを潰さないように接合して成形、文様を付けるので作る手間暇がかかるが、容積がある分、一升瓶を吹いた時のようなボーという低い音がする。

土笛と報告されている出土品もあるが、はたして孔が1個ないし2個ついた中空土偶がオカリナであったのかどうかは不明。

中空土偶がオカリナのバリエーションを幾つか見本に作ることにした。シンプルだけど奥深い縄文の楽器は、息の音、風の音。

呼吸器も消火器も大気と繋がっているから、人間の体と相似形なんだなぁ、と思えてくる。

弦楽器も打楽器も空気を振動させているんだなぁ、と当り前なことに気付いて、不思議な感動をする。

こういった発見が体験会の醍醐味。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚