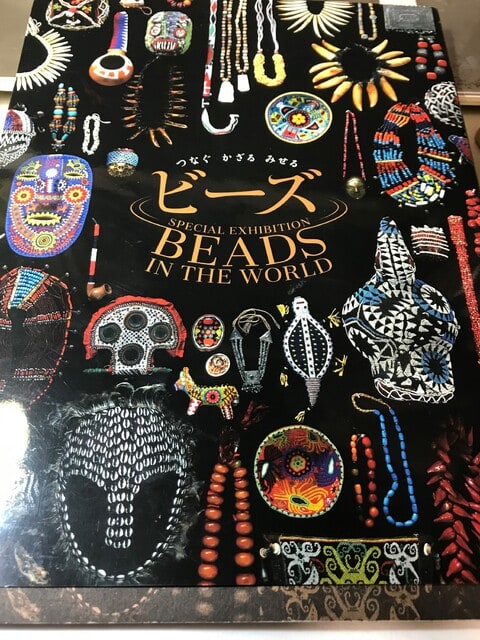

アクセサリーのはじめ物語・・・国立民族博物館出版「ビーズ」

ビーズ研究者の遠藤仁さんから頂いた、国立民族博物館出版「ビーズ」を正月休みに精読。

勾玉もビーズの一種なのだが、そもそも、なんでヒトは身を飾るのだろう?本書を読みながら考える。

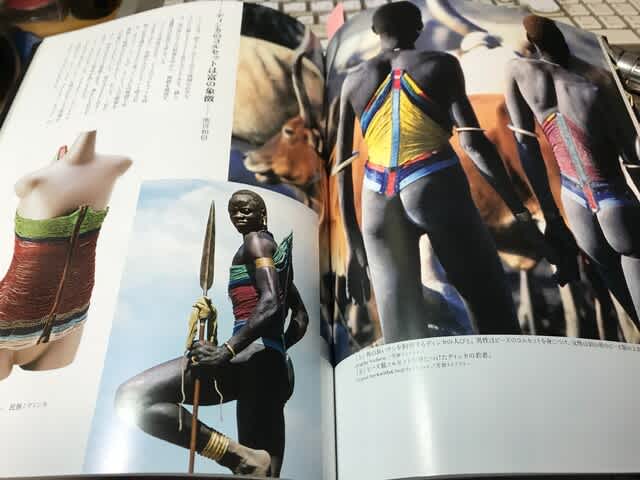

「ライオンキング」の衣装デザインのアイデアは、、南スーダンのナイロート系部族の民族衣装だそう。

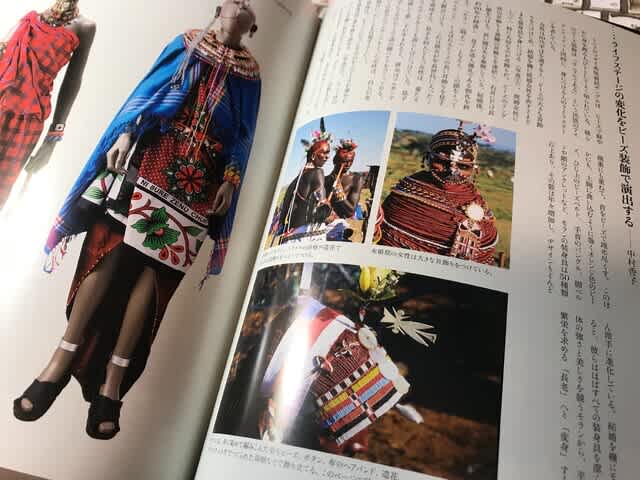

魔除け、お守り、帰属社会での身分やライフステージの表明、オシャレなど、時代や文化圏でビーズの持つ意味合いは多種多様。

人生の節目、つまりはライフステージの変化でアクセサリーが変わる文化もある。

しかしながら私は、より原初的な「愛着」を第一義と考えている。

類感呪術や威信材と認識する以前に、愛着あるモノと共にありたいという切実さが、貝殻や牙、骨、やがて石材に孔を穿ち、紐を通して首にかけたくなる欲求となる。

この考え方をするようになったのは、民俗学の石塚正英先生からフェティシズムの話を伺ってからだ。

一方で、台湾のタイヤル族には、山間地の農作業に乳児をともなう際、スズメバチの頭を連ねた紐を乳児の首にかけて魔除けとする風習があるそうだ。

愛着とはいえないが、こちらも切実な願いの現れ。

いまいちど勾玉とは?と問い直す。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚