出雲大社の宝物「真名井の勾玉」の謎を追う・・・勾玉探偵の気づき

「勾玉探偵の気づき」

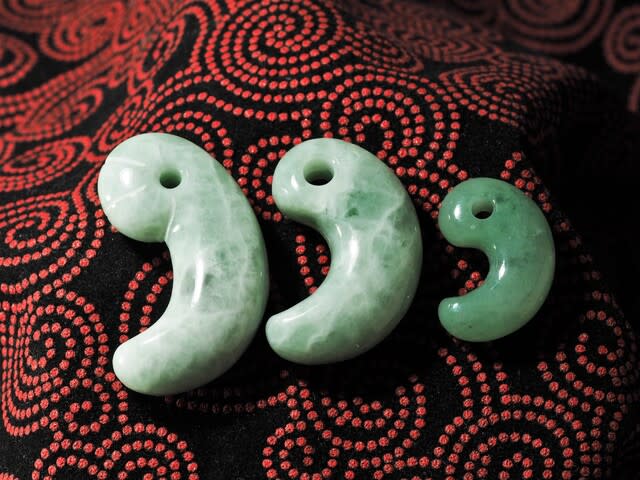

左端の宇木汲田の丁子頭勾玉(20%スケールダウン)と、中央の真名井の勾玉(原寸大)を同時につくって大変な収穫があった。

右端はわたしの定番デザイン勾玉(縦27㎜)で、サイズ比較に並べると小さくみえるが、現代の勾玉にしたら大型の部類だ。

出雲大社の宝物と知られる流麗な真名井勾玉は、北部九州の定形勾玉の系譜と思いきや、頭部と尾部の大きさに大きな差がなく、同心円状の腹部のえぐりをもつ西部北陸の半玦勾玉をスマートにして面取りした系譜、と実感した。

対して、宇木汲田の勾玉は釣針状の腹部のえぐりを持つので断面の曲面率が変化し続けるし、胴部が間延びしてもいるので造形も研磨も大変で、回転工具のリューターでは凸凹して滑らかに仕上げられず、最後は大昔と同じく棒砥石で手研磨。

その点、真名井勾玉の系統は造形も研磨も難しいものではないが、その特徴の無さが僅かな差で美醜の分かれ目になる点では難しい立体造形だ。実物の紐孔は5㎜もあるので魚や蛇などの生き物の眼を思わせるが、訳あって4㎜にしてあるので、ちょっと印象は違う。

考古学の先生方にもファンが多い宇木汲田の勾玉は、つくるのに手間暇がかかり過ぎる。

だから勾玉が量産される古墳時代以降は、シンプルな半玦勾玉の系譜に吸収されていったのではないだろうか?

ちなみに私の定番モデルは北部九州の定形勾玉を手本にした、頭部が腹部に若干入り込んだ形状なので、やはり手間暇がかかる。

ほほ笑んでいるようで、つくるのが楽しいんですよねぇ。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚