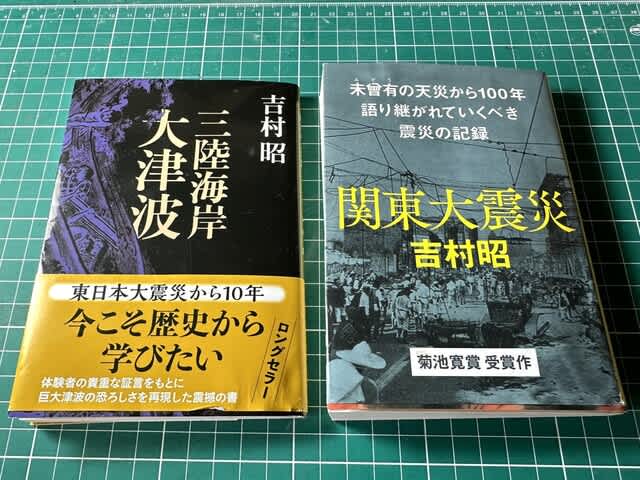

非常時の心得・・・吉村昭著「三陸海岸大津波」「関東大震災」

昭和8年3月の三陸沖地震では、最大50mもの津波のせり上がりが観測され、多くの犠牲者をだした。

「三陸海岸大津波」で最も注目したのは行政支援の早さで、深夜の発災直後に警察と岩手県庁が参集して対策本部を設置し、夜明けには軍隊が救援に向かっていたことだ。医療従事者たちも自主判断で被災地に向かった。

現地情報が不明な段階で食料、衣類、寝具、医薬品などの支援物資の集積もおこなっている。現代なら、まずは先遣隊が現地情報を確認して後方本部が支援体制を整えるなどの手順を踏むが、この当時は各自の判断で動き、その流れから連絡をとりあい整合性をとっていくという流れであったようだ。

下手をすると「戦力の逐次投入」という最もやってはいけない動きであっても、激甚災害の初期対応には有効な面もあるのではなかろうか?

もちろん自衛隊は県知事の要請がない限りは動いてはダメ。

恐らくは当時の成人男子の多くが、日清日露や満州事変の兵役経験者であり、非常時の対応が阿吽の呼吸で各方面と連携できていたのかも知れない。

急造のバラックではあっても仮設住宅の建設も速やかにおこなわれ、家を失った人には国有林の材木を無償提供したり、納税の減免措置もしている。この点は能登半島地震の行政支援とは大違いで、いわゆるこれが平和ボケというものか?と感じた。

吉村昭の「三陸海岸大津波」「関東大震災」の二冊は、行政マンこそ読んでおいてほしいドキュメンタリーである。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚