方言こそ文化、能登の復興のチカラ・・・半村良著「能登怪異譚」

神社仏閣が軒並み損壊し、過疎化で祭礼の存続が危ぶまれる地域もでてきたし、伝統産業も大きな打撃をうけた能登の文化はどうなる?

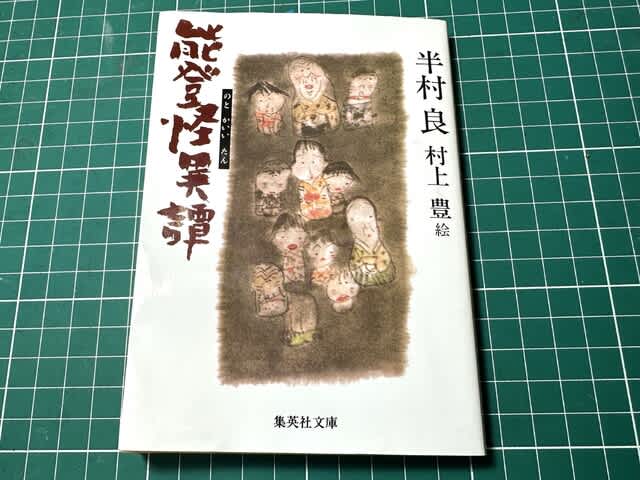

そんな心配をしていた矢先にブックスサカイの選書コーナーで見つけた半村良著「能登怪異譚」は、全編が能登方言で書かれた創作怪談で、方言こそ文化と能登の人にすすめまくっている。

子々孫々と語られてきた方言こそ地域の基層文化であり、文化の最後の砦。能登に人がいる限りは能登方言は無くならないのだから、能登の子供たちに読み聞かせてやってほしい。方言で話すとご先祖に想いを馳せることができ、けっして独りではないのだと生きる気付くハズ。

新潟は方言がないと自慢げに標準語で話す輩がたまにいるが、テレビばかり見て祭りの熱狂とは無縁な生活をしているから、帰属社会の文化に疎いだけなのだ。

祭りは世代をつないで文化を継承するもの。方言は文化であり、方言の喪失は文化の砂漠化だ。

そこにいくと能登方言は「能登はやさしや土までも」そのままに、温かく柔らかい。

ひとくちに能登方言といっても地域差はあるし、同じ輪島市内でも海女同士の会話は異質で、まるで中世の祭文や音楽を聴いているかのような心地よさがある。職能集団で方言が違うのが能登の面白さ。

海女たちは中世に北九州から移住してきた海民の子孫たる自負が強く、海女言葉に誇りもってつかっていて実にあっぱれと思う。

知ってますか?

海女は海士町(あままち)以外の地域に嫁ぐと漁業権が失われるために、結婚しても夫婦別姓の内縁関係だそう。能登を知るたびに文化の奥行きの深さに圧倒される。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

Unknown

懐かしいです。その本子供のときに読んでました。今でもときどき思い出すことがありました。文学版鬼太郎みたいに、不思議さがおもしろかった記憶があります。

面白いですよね!

まったく同感です。

ただ文章だとせっかくの能登方言の温もりが伝わりにくいので、紙芝居にして能登の婆ちゃんや爺ちゃんに朗読してもらったら、もっと面白いですよねぇ。