予定調和から即興の妙へ・・・端材からつくる「neo縄文大珠」

原石の端材の形を活かした作品つくりは初心者のころから日常的にやっているのだが、ヒスイ加工の大御所に「neo縄文大珠ペンダント」と使用原石をみせたら、えらく褒められて二度見、三度見された。

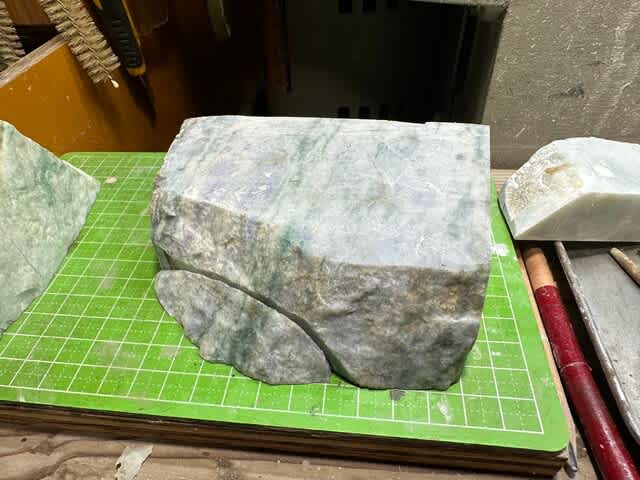

ヒスイ加工は原石をカットして立方体をつくり、それを用途にあわせた厚みのプレートにカットするのが最初。その過程で端っこが不定形になるので端材利用されることが少ない・・・と思う。

わたしは用途のすくない端っこは三角の形を活かして現代風の大珠などをつくっていて、サイズや形状は二つとないオンリーワンの作品にしている。

先輩方の若いころはヒスイの流通量が多かったので惜しげもなく綺麗な部分だけをつかい、端材は短冊形にカットして安いストラップをつくるくらいだった。

わたしの世代は端材であっても作品化しないと商売にならず、創意工夫が試される時代だ。原石の段階と研磨後の模様を見比べてほしい。平滑に研磨すると彩度があがって色のコンストラクトが明確になっていることがわかるでしょ?

むしろ「いま在るモノ」を活かした作品つくりは、予定調和ではなくなるので「モノつくりの悦び」が感じられて愉しい。またこの悦びは割った原石から装身具をつくっていた、縄文のヒスイ加工への原点回帰のようにも思う。

この大珠ペンダントでも新しい研磨方法をみつけて、原石の風合いや作品イメージに合うノウハウが増えたから、端材利用といっても疎かにはできない修行だ。

縄文の大珠そのまま作品化している人もいるけど、でかくて重いので日常的なアクセサリーとしては如何なものか?カタチやサイズに必然性があった縄文時代ならいざ知らず、現代では造形的にも面白みがないように思うのだが。

民俗学や考古学好きからヒスイ職人になったわたしは、ヒスイを文化として捉えるからまず遺物とその背景を学ぶ。

そしてネオ縄文・ネオ弥生・ネオ古墳の装身具に取り組む「守破離」に忠実だから、石好きからヒスイ職人になった人からすると宇宙人みたいに思われるらしい。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚