座骨神経痛が教えてくれた「人間」の意味・・・磯田道史著「無私の日本人」

新年の福の神がやってきた。現実に3日遅ればせながらの歳神様の到来だ。

能登から帰宅した翌朝から酷い坐骨神経痛で、正月の準備もできずに寝込んでいた。年末の作品展直前のギックリ腰、秋は左膝に激痛、春は左耳が突発性難聴になったりもあったが、整体協会指導者の矜持として自分で乗り切ってきたが、年内のボランティア活動を終えた途端に我慢が限界点をこえたようだ。

床について9日目、上越市の池田なつき嬢から、漆器の汚れ落としボランティアの申し出。情けないが、四つん這いになって玄関にでて新年の挨拶。

ところがだ、漆器の洗い方を教えているうちに神経痛の痛みを忘れ、ふき取り作業まででき、爺さんのような姿でも、杖なしで歩けるようになっていた。

かっての日本では自然災害や疫病が流行ると、朝廷も年号をかえたりしたし、民草は1年の途中であっても新しい歳神様を招来して新年とする風習があったと聞く。

その伝でいうなら、なつき嬢が歳神様として「病みついた場」を刷新してくれたので、彼女がやってきた4日がわたしの新年の元日といえる。

なぜか展示販売会のボランティア活動をしてくれるのは女性ばかり。こちらは都内文京区の「ホピショップ」の天川彩さんとスタッフの恭ちゃん。

これまで独りで抱え過ぎていたのだな。支えてくれる友人たちの存在を忘れちゃダメだぞと、座骨神経痛が教えてくれたように思う。

イキモノとしてのヒトは、他者と響き合ってこそ人の間と書いて人間たり得るのだと実感。ではその人の間には何がある?共有された場ではないか?それが家族、友人といった最小単位の社会であって、その集合体が故郷やクニを形成している・・・と愚考した次第。

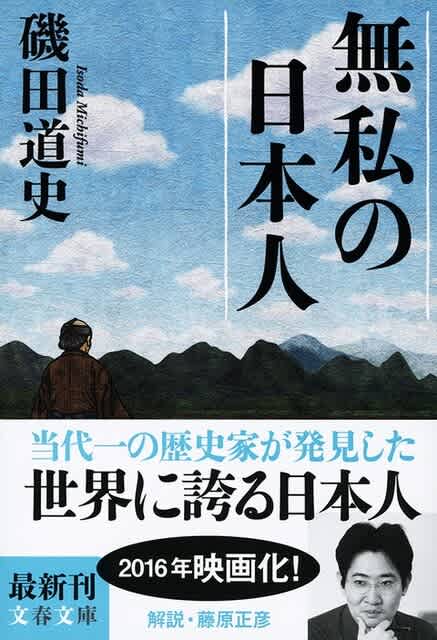

折しも磯田道史著「無私の日本人」の最終章を読んでいた。本書で紹介されているのは江戸期の「無私」の偉人たち。

珠洲市のHさん一家と漆器の汚れ落としをする長崎県で展示販売会をしている早崎さん(右端)。

彼らほど聖人君子でなくても、ボランティアを名乗りでてくれた仲間たちは「無私の日本人」に違いない。

長野県安曇野で展示販売会をしてくれた加瀬さんと相棒のオリーブちゃんw

奈良の天河大辨財天社が、インフルエンサーに扇動された現世利益を求める参拝者でごったがえし参拝制限をしたらしいが、そんな我欲丸出しの了見で神社に行くより、困った人のためにボランティアをしたほうが神様だって喜ぶと思うがな。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚