上越市埋蔵文化財センターで上杉謙信体験!・・・上杉謙信と立花宗茂

上越市埋蔵文化財センターで、上杉謙信所用と伝わる飯綱権現の前立ての兜のレプリカを着用できますぞ。子供用もアリ!

着物姿の係の女性が忠実なレプリカと説明してくれたが、ガチな甲冑好きからするとレプリカは飯綱権現の前立てと、上杉家のお家流の内錣は踏襲していても、謙信の兜は室町時代初期の様式なのに、鉢は戦国末期の関東の様式でも、錣(しころ)と吹き返しが江戸期の様式で、似て非なる兜なのだが、大人だから黙っていたw

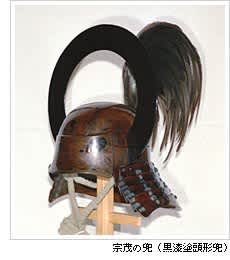

最近、NHK番組「歴史探偵」で、戦国最強の武将とも評価されている立花宗茂の兜が、4.2キロもあると紹介していて驚いたばかりだったので、重量を質問したら4~5キロあると思うとのことだったが、たぶんレプリカは2キロ強くらい。それでも重いw

戦国時代の実戦用の兜の重量は2キロ前後なのだが、兜の重量は装飾の過多より装甲の厚さで決まるので、その倍の重量をもつ兜を着用していた宗茂は、よほどに頑健な武将だったのだろう。もしや種子島(鉄砲)で兜を撃ち抜かれた味方がいて、その自戒からの重い兜を誂えたのかも。

立花宗茂所用の甲冑は安土桃山時代の当世具足。上杉謙信の甲冑は古様を元に謙信の好みを反映してあり、有名無実と化した関東管領として既存秩序を守ろうとした人柄が伺える。景勝や直江兼続は当世具足だが古様が踏襲され、格式を重んじた「御家流」になっている。

実は戦国末期の北九州の武将だった立花宗茂は、上杉謙信と時期が地域も違っても、当時から似た部分を指摘されていた。まず義理人情の厚さと高い教養。そして寡勢よく大軍を打ち破る戦上手ぶりから、謙信公の再来と称賛されていたのだ。

「今謙信」との讃辞には「謙信公は八千の軍勢の戦を得意としたが、わたしは三千の軍勢が扱いやすく、それが器量で謙信公には遠く及びません」と答える謙虚さをみせている。

関ケ原で西軍に組したことで浪人となったが、宿敵だった島津義久が宗茂の器量を惜しみ、助命嘆願をしてくれた結果、旧領の柳川を与えられ初代藩祖となり、三代将軍の家光のお伽衆(相談相手)にまで出世している。

謙信ほどのカリスマ性はなくとも、人としてバランスがよく、運もよかったのだろう。宗茂はなんだか爽やかで好きな武将。

ついでながら最近はやりの「戦国最強の武将」という言葉は、何をもって最強としているか曖昧で、例えば本多忠勝は戦場では無類につよくても徳川家康旗下の武将として局地戦で不敗であっても、権謀術数を駆使した万余の軍勢を率いての天下分け目の合戦の総大将としての器量は未知数だ。

個人的には謙信は天才的な戦術家だったと思うが、武田信玄の方が軍政家として優れていると思う。存命した時期と地域や運もある。

最強というからには最後に生き残って長期政権をつくった徳川家康こそが最強だろうし、そこを宗茂はわきまえて「三千の軍勢の器量」と認識していたからこそ、柳川藩は幕末まで存続できたのだ。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚