「みずち文」や「渦巻文」に覚える既視感のフシギ・・・岡本太郎がイメージした縄文人海洋民族

岡本太郎が国立博物館で縄文土器をみて「縄文を発見」した際、太郎は「深海のイメージだな。縄文人は海洋民族だな」と、秘書の敏子さんに漏らしたそうだ。

太郎が深海を感じた土器は八ヶ岳南西麓の「水煙渦巻深鉢」だったと敏子さんは証言しているから海洋民族説は当たらないにしても、なぜか、わたしも水底、それも北方ではなく、インドネシアあたりの南海の水底を感じるのがフシギ。

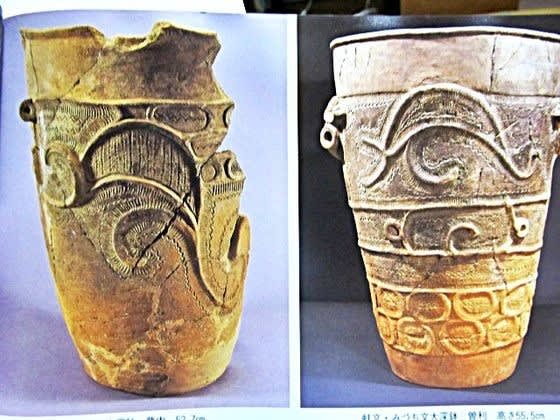

数ある土器様式のなかで、最もわたしが水底を感じるのは、同じく八ヶ岳南西麓から出土する中期の「みずち文深鉢」だ。

山梨県では「オオサンショウウオ文深鉢」と呼ばれるが、個人的には具体的な生物より、水の精霊たる蛟(みずち)の抽象イメージがしっくりくる。

「魏志倭人伝」に、倭人は好んで海にもぐり鮑を獲り、蛟龍(こうりゅう・海の化け物)の害を避けるために、顔と体に入れ墨をしていたとの記述がある。

ずっと時代が下るし地域もちがうのだが、この記述とイメージが重なるということもあり、「みずち文」はいかにも暗い水底で身をうねらせ、獲物に襲いかかるモノノケの躍動を感じる。

ただこの躍動感をヒスイに線刻しても、再現するのはむつかしいのよ。

「みずち文深鉢」が出土する八ヶ岳南麓には、ヘビやカエルをイメージする文様が立体的に施文されたフシギな土器も多く、なぜか心の奥深いところの琴線に触れ、「忘れてしまっているけど、これ知ってるぞ・・・いつどこで見たんだろう???懐かしい感じがする」といった既視感を覚える。

またまたフシギなことに、よく似た印象の土器が遠くはなれた富山県立山町の「野沢狐幅遺跡」から出土している。この土器にも既視感を覚えてわさわさと胸騒ぎする。

土器の様式には詳しくないのだが、富山の縄文土器というと粘土の帯を一面に貼り付けた渦巻文が多く、糸魚川もその北陸系土器の文化圏でもあるのだが、こちらの土器は見慣れた北陸系というより、信州の井戸尻遺跡群から出土した「藤内式土器」と説明されたら納得してしまうくらい似ている、と思う。

グーグルマップで調べると、200キロも離れていて車で5時間もかかる距離だが、どのような伝播ルートがあったのか?信州と北陸の関係はいかに?立山に行ってこの土器を見たくなったな。

「みずち文土器」も初期はヒレのような表現のないヘビっぽい文様だったそうで、ヘビといえば古今東西で水や永遠の時の流れ、男性原理の象徴とされてきた。渦巻文も然り。

太郎がイメージした深海は、水の象徴たる渦巻文に共感したのかも知れないネ。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚