縄文探偵、二種類ある北斎の「神奈川沖浪裏」の謎を解明!・・・調べて考える立証主義の重要さ

高校生の時からの40年来の疑問が解決!

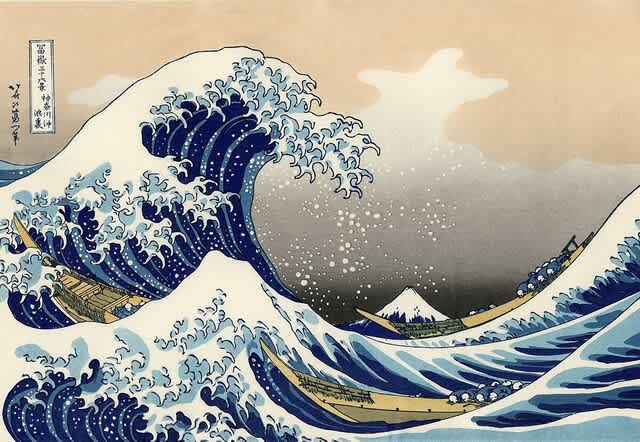

北斎の「神奈川沖浪裏」には派手な色彩と、地味な色彩の二種類があることをご存じだろうか?

最初は画集の印刷の具合くらいに考えていたのだが、実物を観て折に触れて調べつづけていたら・・・

①北斎ブルーと呼ばれているのは、当時は高価だった舶来の藍色顔料のベロ藍(プルシャンブルー)がつかわれているから。

②浮世絵は最初の200枚を「初刷り」と呼び、画工が監修して顔料を指定でき、以降は版元が自由に刷る習わしがあった。

*原画を何枚も刷ることのできるポップアートの浮世絵は原画を書いた人を画工と呼び、絵師とは1点物の芸術作品を描く狩野派や琳派などの画家のこと。最晩年の北斎は画工と自称していたようだ。

以上のことが少しづつわかってきて、派手な色彩は北斎が監修してプルシャンブルーで刷った「初刷り」で、地味な色彩は版元がプルシャンブルーより安い本藍で刷られたのではないか?と推理したのは、歴博の「北斎展」が開催された10年ほど前。

この推理を昨夜、北斎展にいった友人のSNS投稿にコメントしたら調べてくれて、正解だったことがわかったのだ。

エライぞオレ( ´艸`)

実は縄文探偵は興味をもったことは何でも探偵するのだが、主観や直感は保留しておいて、立証主義的に少しづつ蓋然性をたかめる手順を踏むのが流儀。

それはヒスイ加工も同じ。

情報を積み重ねた上で、ある時に閃く直感は大事なのだが、さいきんは直感だけで政治家を選んだり、トンデモ歴史を信じちゃう人が多いようで危ない世相だと思う。

日本人の祖先はユダヤ人だと強弁する友人に根拠を聞いたら、言語や文化の類似性についての根拠があやふやで、日本は自然崇拝や祖霊崇拝をする多神教文化なのに一神教の要素がどこにあるの?とかを説明していたら、最後に信頼できる霊能者が言っているから!と言われて唖然としたことがある。

戦後に「国にだまされた!」と文句垂れた人は、自分で調べて考えずに「八紘一宇」や「大東亜共栄圏建設」の幻想を妄信したと白状しているようなもんだからネ。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚