舟が女性名詞で語られる意味・・・天鳥舟石笛

神道家や占い師のお客様達との交流で生まれたご神事用の石笛作りにハマっている。

古事記などで知っていた神話世界も、修行を積んだ神道家の口から出るとリアリティを持ってその世界が広がっていくのが面白い。

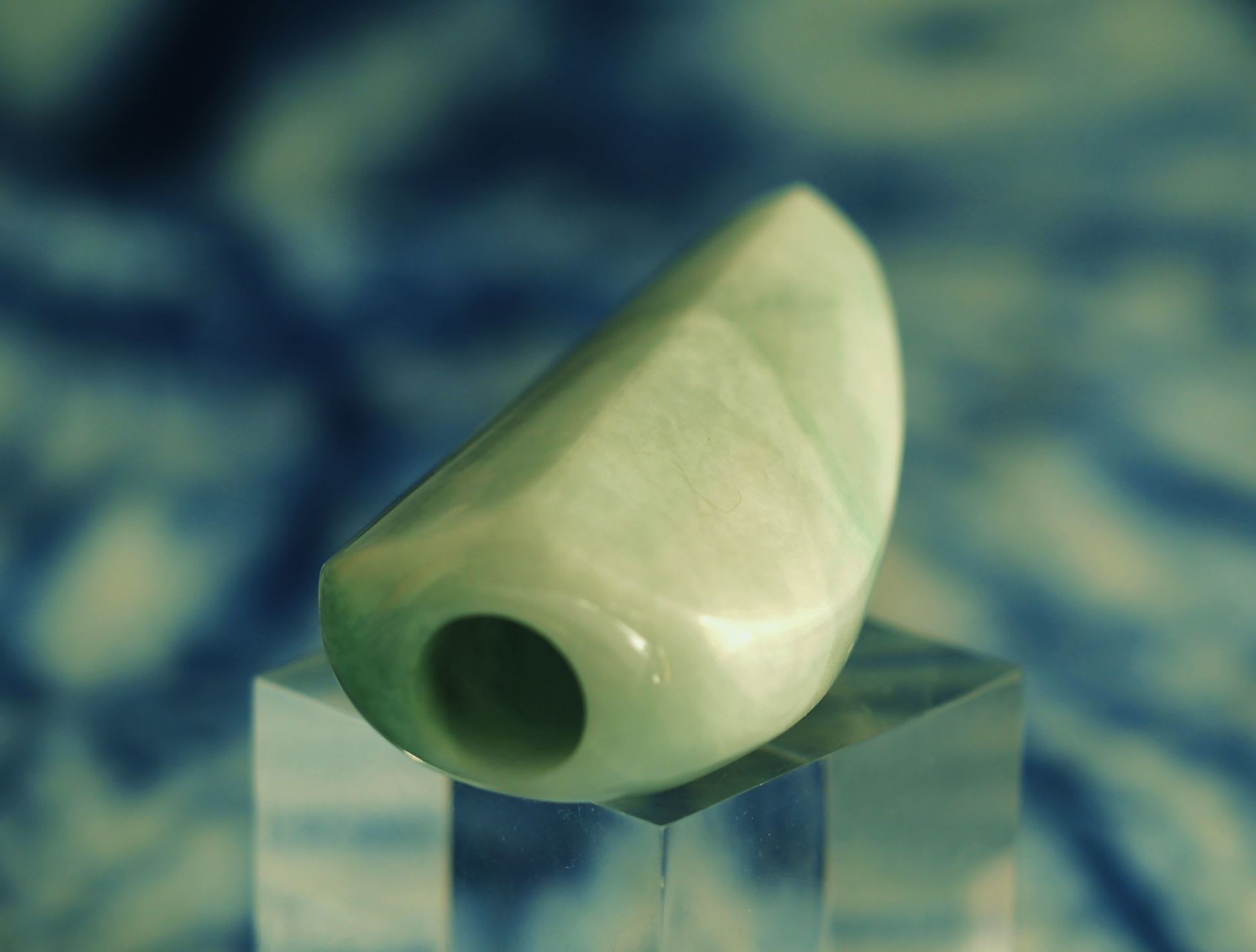

ご神鏡石笛の次に作ったのが、天鳥舟(アマノトリフネ)をモチーフにした石笛だ。

常世(トコヨ・天界)と現世(ウツシヨ・この世)を繋ぐ神の乗り物が天鳥舟である。

舟形の石笛を造形していての気付きが、舟の形は女性器っぽいという事。

舟が古今東西で女性名詞で語られてきた事の意味が解った。紡錘形は舟、花弁、そして古今東西で女性器の象徴でもあった。

インドやチベット密教では、蓮の花や蕾が象徴的に使われるけども、この意味は舟形にも通じる。

チベット密教の真言は「オム・マニ・ベメ・フム」である事は有名だけども、知人の日本人チベット仏教僧の直訳では「蓮の上に宝珠が在る」で、意訳すれば「真理のままに・在るがままに・御仏のままに」だそうな。

さあしずめビートルズならLet it beですな。

そんな事を想いながら完成したのが「天鳥舟石笛」だが、すぐに売れた。

そして、その直後に男性から同じモチーフでの注文が入った。

図らずも連作になったが、同じ形を作るのも芸がない。

そこでデザインしたのが、沖縄の伝統漁船サバニの船首部分を取入れたデザインの「天鳥舟・男舟」である。

男性からの注文なので、シャープで力強い造形を試みた。

ギリギリまで薄く削ったので、光がスカスカに通る。

サバニは南シナ海の荒海を乗り切る小舟だ。

人生の荒波にいざ、オム・マニ・ベメ・フム!

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。