糸魚川の「うりかわみの」・・・縄文帆船の帆に利用?

「うりかわみの」は、糸魚川で使われていたウリノ木の樹皮の内側を剥いで作った雨具。

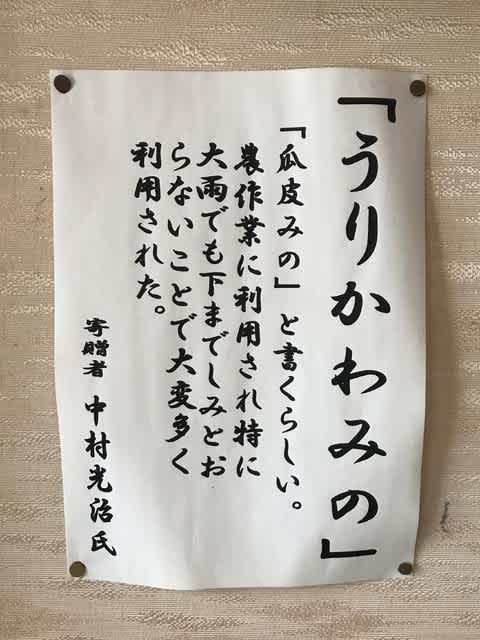

小滝区公民館のホールに展示されているうりかわみの。他には能生地区の民俗資料館に1点現存するようだ。

作り方の詳細を知っている人はもういない。

蓑(みの)は、西日本では稲わら、東日本ではガマ製が多いと何かで読んだ記憶があるが、この蓑は水に強く軽くて具合が良いのだとか。

うる覚えだし、説明表記はなかったが、同じ蓑を秋田の小さな民俗資料館で観たことがある。

軽くて水に強いのであれば、もし縄文時代に帆船があるとすれば、南洋の伝統帆船のように30㎝角くらいのサイズを作って繋げて帆として使っていた?と夢想してみる。

糸魚川には貴重な民具が沢山あるのだが、貴重な民具を一括収蔵する民俗資料館がないのが残念。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。