ガラス勾玉を模倣したヒスイ勾玉の可能性・・・古代北九州と糸魚川の関係は?

56年前に母が自宅敷地内で拾ったヒスイ勾玉は、側面が平らで角がたった特殊な形状をしている。

後の発掘調査で自宅は古墳時代前期の玉作遺跡「笛吹田遺跡」と報告された。ヒスイ関係者は丸みがないのは面取り研磨以前の未成品ではないかと言うのだが、それはプレートから勾玉から削り出す現代のヒスイ加工の考え方で、弥生~古墳時代においてここまで綺麗に角を立たせてから丸みを出す意味は無く、また当時は最終研磨直前に孔を開けるので、明らかに狙ってこの形状を作っているのだ。

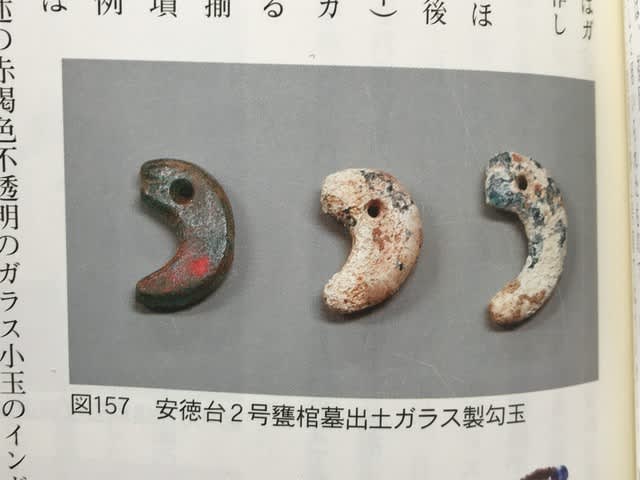

昨年出版された「玉・古代を彩る至宝」で紹介されている、北九州の安徳台2号甕棺慕出土のガラス勾玉(左端の勾玉)に似た形状をしていることに驚いている。

自宅からは緑青カリガラス製と思われるガラス玉も出土しているので北九州との関連が気になってはいたが、もしやガラス勾玉を模倣している可能性について、私の好奇心はムラムラと闘志が沸き上がっている。

勾玉の背中のカーブに一致した筋砥石も出ている。

出土地の那賀川市教育委員会に問い合わせたら、くだんのガラス勾玉は糸島の板状のガラス壁(ヘキ)から削り出して作っているので側面が平らなそうだ。

実測図や報告書を連休明けに送ってもらうことになっているが、先方も類似性に驚いていた。

北九州のガラス勾玉の類似性について徹底的に検証するつもりだ。

…

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。