遥かなり弥生の勾玉・・・能面師からの学び

能面師から、数ある能面の中でもシンプルな小面(こおもて)が最も難しく、「能面は小面から始まり小面に終わる」と、20代の頃に教えられたことがある。

能面がどのようにつくられているか知らない木工家に小面を注文すると、おそらくは曲面カンナや紙ヤスリで仕上げるだろうが、能面師は根気よくノミだけで平滑に仕上げる。

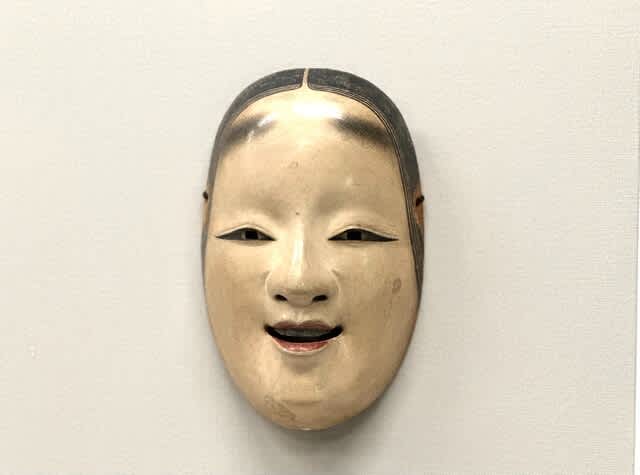

胡粉を塗って白塗りの小面は、のっぺりしてみえるが横から見ると微妙な凹凸の連続。写真は国立博物館の展示品。

カタチだけ真似するだけでは能面にならず、この膨大な手間暇をかけた集注が能面の内実を生むのではないだろうか。勾玉もまたと、平面研磨機で勾玉つくりをするわたしは歯がゆく感じている。

余談だが、県展で受賞したばかりの知人のアマチュア陶芸家の元に茶道愛好家が訪ねてきて、抹茶茶碗をみせたら「これではお茶にならない」と買わずに帰ったとのことで「素人のクセに!」と憤っていたが、茶道を真摯に学んだ陶芸家でないと抹茶茶碗はつくれないのだ。

なぜなら大昔の勾玉は手作業であり、わたしは電動工具をつかい、この違いは労力だけではないのだ。

手作業は前後の運動方向の作業であり、電動工具は回転運動の作業という違いがあり、この差がつくりだされるモノの決定的な違いとなる。

それが如実にあらわれるのが、球体をした頭部が胴部にえぐり込むような動線で鋭角に接続されている、弥生時代の北部九州の定形勾玉や丁子頭勾玉だ。

回転運動だと接続部が鋭角にならず、アールのついた接続部になってしまう。モドキ、なんちゃってのモノマネ・・・なんとかならんか?

時間に余裕ができた今、やわらかい滑石で勾玉つくりを研究してみようと考えている。

目標は回転運動の電動工具をメインにし、頭部の接続面周辺だけを前後運動の手作業を組み合わせた、現代と先史時代のハイブリット勾玉だ。

誰もやっていない、思いつかない試みにワクワクする。

嗚呼、遥かなり弥生の勾玉。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。