自然災害との付き合い方を歴史に学ぶ・・・「重ねるハザードマップ」

冬季におこなわれた柏崎刈羽原発の避難訓練で、大雪により通渋滞をおこしてしまい計画に実効性がないことが判明したことは記憶に新しいが、巨大地震では津波・土砂崩れ・洪水・液状化現象が同時におこることもあり得るので、個々の災害別のハザードマップは現実的とはいえない部分もある。

大雪の時、台風の大雨の時に巨大地震がおきないとは限らない。

糸魚川市の津波ハザードマップ

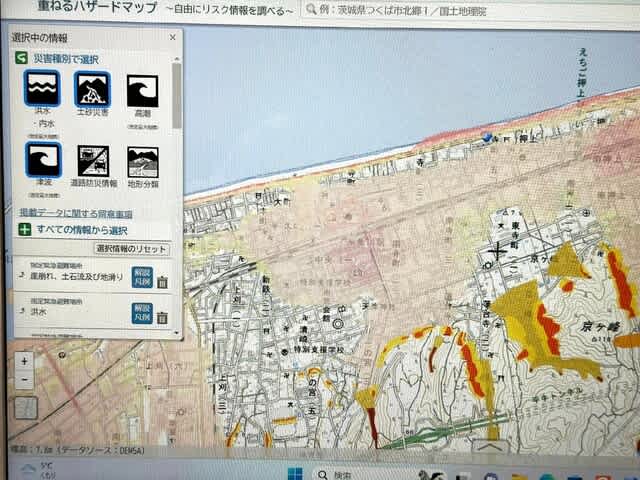

その点、国土地理院のハザードポータルサイト「重ねるハザードマップ」は、液状化現象と不確定要素の火災以外の危険エリアが重ねられるので、安全な避難路も検討できて現実的だし、距離測定などの機能もあって便利なのに、糸魚川市はなんでリンクさせないのだろうか。URLは下記

https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=37.03716,137.87816&z=14&base=pale&vs=c1j0l0u0t0h0z0

各種のハザードマップを重ねると、自宅のある「笛吹田遺跡」の範囲は全ての災害で安全圏であり、元日の地震で自宅待機した判断と、自宅が半壊した場合は指定避難場所の東小学校に避難すればいいとの判断もベストであったことが判明した。

半径300m内外にあるヒスイ加工遺跡の「姫御前遺跡」「南押上遺跡」は0.5~3mの水位の氾濫原なので、やはり災害空白地帯にある「笛吹田遺跡」は別格だったのだろう。

自然災害の多い土地は、中世・近世以降にひらけた土地が多い。糸魚川市街地を例にとれば、海岸段丘上に敷設されたJR線より海側には先史時代の遺跡はなく、多くは洪水をさける微高地や高台に立地する。海岸段丘は天然の防波堤であり、冬の北西風をさける衝立。

例外は津波と洪水被害が内陸まで危惧される能生市街地で、現在は海洋高校のある高台に、縄文中期のヒスイ加工遺跡の「井上遺跡」がある。

また大和川区の「六反田南遺跡」や、青海区の「大角地遺跡」「寺地遺跡」は氾濫原でも、衣食住を自給自足していた時代は数年か数十年に一度の洪水で生活基盤は揺るがなかったのだろう。歴史はご先祖が災害とどう付き合ってきたかを教えてくれる。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。