アイヌのマキリを愛用する奥能登の漁師・・・北前貿易で能登に移入したアイヌ文化

能登とアイヌ文化(その2)

アイヌ語で小刀をマキリといい、今でも東日本の日本海沿岸や青森・北海道の漁師がつかっているが、わたしの見聞の範囲では奥能登がもっとも純粋なマキリ文化が残っている。

アイヌのマキリは、持ち主が柄と鞘に凝った彫刻を施し、まるで一面に文様を施す縄文土器のようだ。美術用語ではやや上から目線に感じる「空間恐怖」と説明されるが、モノには神が宿ると考える「偏在神世界観」というべき視点も大事ではなかろうか?

アイヌの刃物の特徴は切っ先のある片刃の平造りだから、日本刀の祖型ともいわれる蝦夷の蕨手刀の系譜なのかも知れないが、「大昔から連綿と能登にマキリが残っていた」のではなく、江戸期の北前貿易で福井などの刃物産地で受注生産していた名残りではないかと思う。

アイヌ漫画「ゴールデンカムイ」の主人公のアシリパさんも、右腰に刃渡り4寸5分ほどのマキリを下げ、左腰には刃渡り8寸ほどの山鉈のタシロを下げているが、長短二本の刃物を携行するのがアイヌが山歩きする時の姿。

能登町宇出津の家庭では出刃包丁としてもつかわれていると聞くが、輪島では漁船の常備品であって家庭では使わないそうだ。

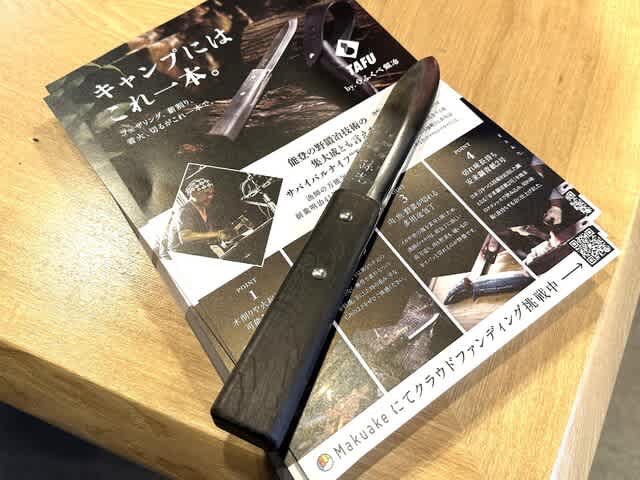

宇出津の「ふくべ鍛冶」さんでは、伝統的な漁師仕様のマキリの他に「日本最古のサバイバルナイフ?」のコピーで玉鋼製、ステンレス鋼製、両刃に仕様変更したサバイバルナイフとバリエーションを揃えている。

右端が日本刀をつくる時の玉鋼製のマキリで、なんと11万円という驚きの安さ。銀座の「菊秀」あたりだったら桐箱入りで30万円はするのではなかろうか。

マキリを怪しげな漢字で当て字して、素人向けに高価なカスタムナイフが売られていたりするが、ふくべ鍛冶さんのマキリは無駄を省いた実用品。

青森・北海道のマキリは新潟の三条でつくられている安価な大量生産品で、鋼と軟鉄がサンドイッチになった利器材という工業製品の板を切りだした鍛造品だから刃が薄く、イカ裂きに使えても出刃包丁代りや薪割りなどは無理。

またふくべ鍛冶さんのマキリは、鉈と同じくマキリの茎(なかご)を割った柄に差し込んで釘留めしてあるので、濡れても茎が錆びて折れにくい工夫がしてある。

柄が角ばっているのも好みに削ってカスタマイズできる工夫か?よく考えてあることに感心するし、サバイバルナイフとして現代向けの商品開発に意欲的な姿勢にも感心する。

いざという時のために「最強のサバイバルナイフ」を教えてちょうだいと聞かれたりもするが、どんな刃物も研ぎと使い手次第。

日ごろから包丁を研いだり木工したりと刃物に慣れしたしんでいないと、ふくべ鍛冶さんのマキリをもっていても宝の持ち腐れになる。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。