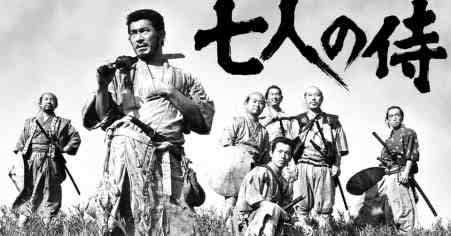

戦国のボランティア侍たち・・・映画「七人の侍」

年末にBSで放送された「七人の侍」を観て、戦に翻弄される百姓がそのまま自然災害と人の関係とも言え、改めてテーマの普遍性に感嘆する。

ボランティアの語源はラテン語の自由意志による志願兵が原義と聞いたことがあるが、七人の侍たちも「腹いっぱい食わせる」だけが条件の原義通りのボランティアだ。

冒頭のクレジットの協力者に「香取神道流」とあることも気付いて、東映系の派手な殺陣とは異質な、厳かな抜刀と納刀の所作のリアルさにも納得。学芸会やサムライコスプレにしか見えない今どきの時代劇とはちがい、本物の武芸者にみえる俳優たちの存在感も見事だ。

何度見ても発見がたくさんあるのは名画ならではだが、毎回モヤッとするのは、野武士の砦に夜討ちする場面。

馬を分捕ってから夜討ちしたなら、村での決戦は疾走する騎馬武者にてこずらなかったし、百姓に慣れない竹槍を持たせるなら、5人一組にして1人は馬に投石させてさせて落馬させた方が、騎馬武者対策になるぞ( ´艸`)

投石は印地(インジ)という立派な戦国時代の戦闘技術だ。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。