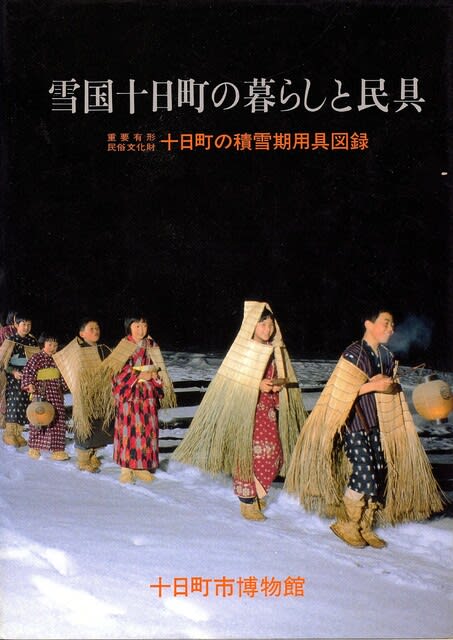

再出版が望まれる「雪国十日町の暮らしと民具」・・・雪国の知恵

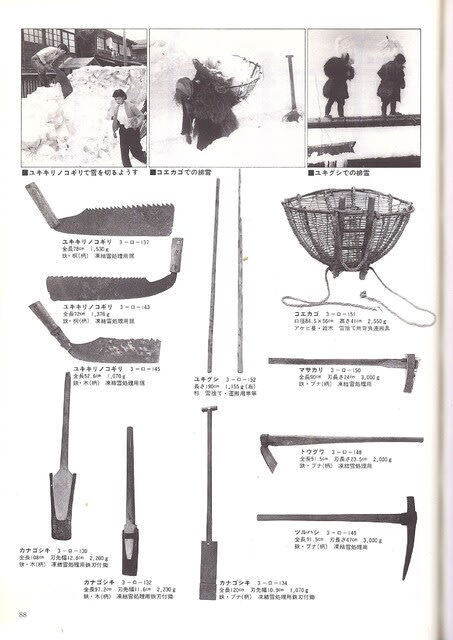

今年の除雪は平鍬だけでなく唐鍬とツルハシ、根切りまで使ったくらい手ごわかったが、歩道を塞いだ雪の壁には氷屋の使う鋸があったら便利だなと思った。

「雪国十日町の暮らしと民具」に、かっては唐鍬・ツルハシ・カナゴシキ(根切り)に加え、「ユキキリノコギリ」が使われてうたと紹介されており、やはり人力除雪には必須だったのだと納得。

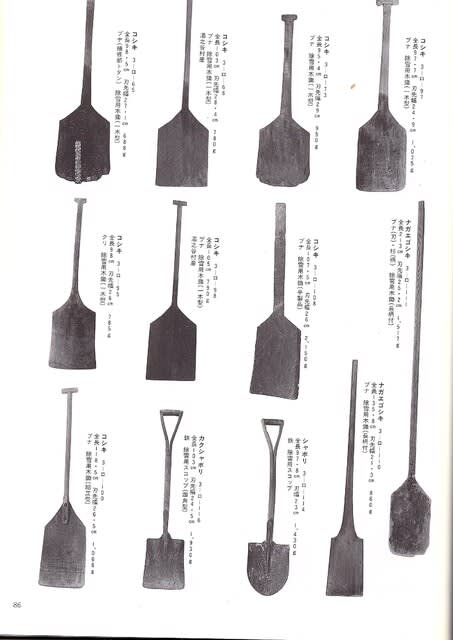

大正時代に金属スコップが普及し始める以前は、ブナ製のコシキが使われたとあるが、糸魚川ではイタヤカエデ製でコスキと呼ぶ。

コシキ・コスキは、江戸時代のベストセラー「北越雪譜」に、木鋤が語源だと紹介されていたと記憶している。

スコップに比べて作業効率は悪そうだが、現在でも山間地には軽くて扱いやすいと愛用する老人がいるとも聞き、どんな使い方をしていたのか観てみたいもんである。

また矢口高雄さんのマタギ漫画には、雪の斜面を滑り降りる時にコスキでブレーキをかける場面が紹介されており、雪国の暮らしには欠かせない一器多用な道具であったらしい。

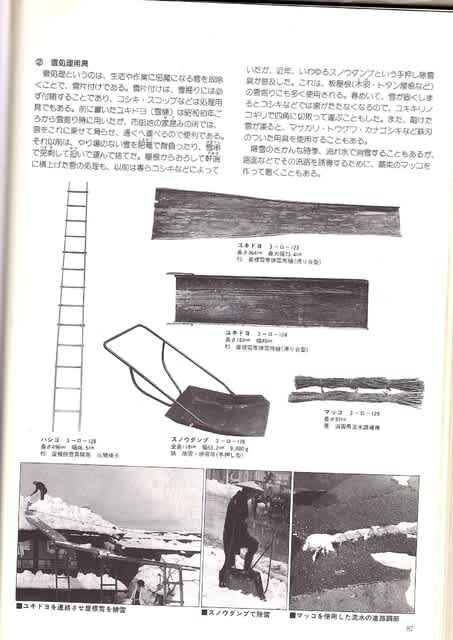

スノーダンプは戦後まもない頃の北海道の国鉄(現JR)の保線区で木製が使われ始めたのが原型で、1960年代になって石川県の業者が鉄製を製造して広まったのだとのネット情報を見つけた。

「雪国十日町の暮らしと民具」は友人の民俗学者が唸ったくらいの図版本で、十日町市立博物館の出版。惜しくも絶版だが、再出版が望まれる渾身の民俗記録。

身の丈に見合った暮らしをしていた時代の知恵に触れると、なぜかほっとする。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。

最新の投稿

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月21日「赤ひげ」その3・・・サービスショット 記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト

記録しておきたいヒト・モノ・本・映画2026年2月20日黒澤監督作品「赤ひげ」その2・・・ピンスポットライト ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会

ぬなかわヒスイ工房・ヒスイ2026年2月19日かなしい勾玉・・・内実なき消費社会 田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚

田舎暮らし2026年2月17日ネコは古歯ブラシがお好き・・・「ネコナデール」開発奇譚