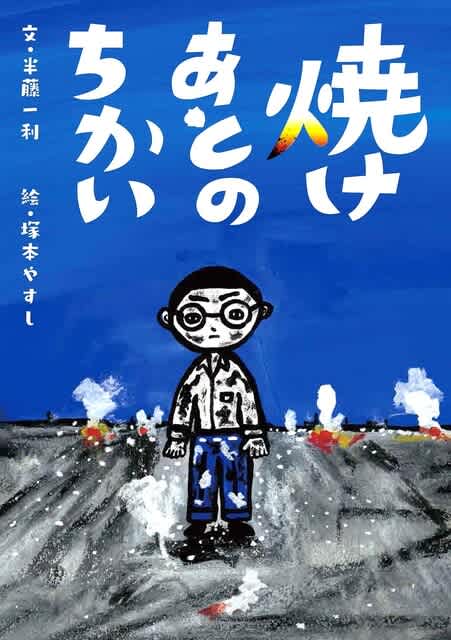

80年前の3月10日の「東京大空襲」の惨状を語り継ぐ・・・半藤利一の唯一の絵本「焼けあとのちかい」

1945年3月10日未明の「東京大空襲」は、陸軍記念日に空襲して、日本の厭戦気分を高める米軍の意図があったとされる。

本土防空は陸軍の担当なのだが、メンツをつぶされた陸軍は夜が明けて何をしたか?

屍が累々とする焼けあとの街で、被災民の救援もせず、あろうことか予定通りに、陸軍記念日の軍事パレードを決行したという。

この硬直した権威主義の組織こそが「無敵皇軍」の正体だった。

*以上は個人で調べたことで、以下で紹介する「焼けあとのちかい」には書かれていない。

「昭和史を語り継ぐ会」の作家、半藤利一さんは、14歳の時の東京大空襲体験を、晩年まで公に語ることがなかった。

あまりもの凄惨な体験で語れなかったのだ。最晩年に著作で唯一の絵本となった「焼けあとのちかい」を出版。

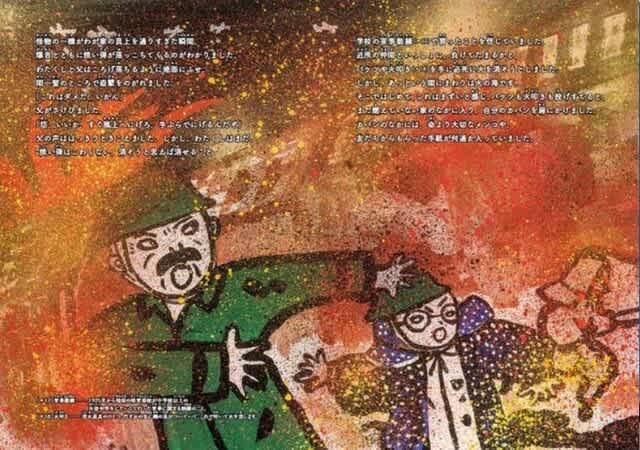

防空演習で教えられたバケツリレーや焼夷弾の消火はまったく役にたたず、まじめに消化活動をしていた半藤少年は逃げ遅れそうになったし、猛火から逃げる途中、着ていたちゃんちゃんこに火が付いて脱ぎ捨てた。

川岸まで追い詰められた人々は、つぎつぎと川に飛び込んだが、子供をかかえて泳げない若い母親が、目の前で火だるまになった。

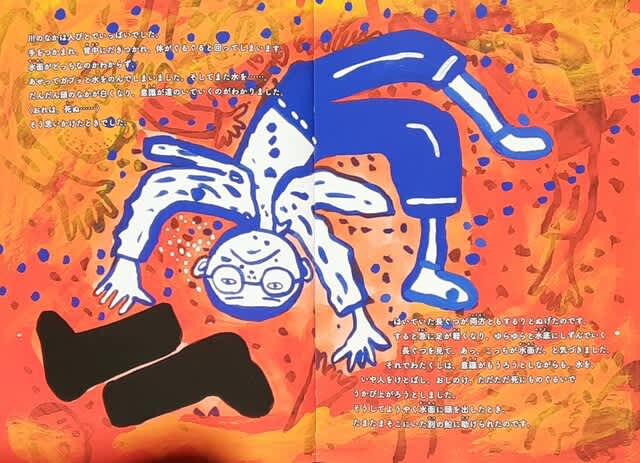

自身も川に落ちたが、川の中は無数の溺死体でいっぱいで、溺れた人々にすがりつがれ、殴り、蹴飛ばして浮き上がり、九死に一生を得た。

生きる本能とはいえ、自分は助けをもとめる人を何人も振りほどいて殺してしまったと、半藤さんは長年にわたり慙愧の念に苦しみ続けた。

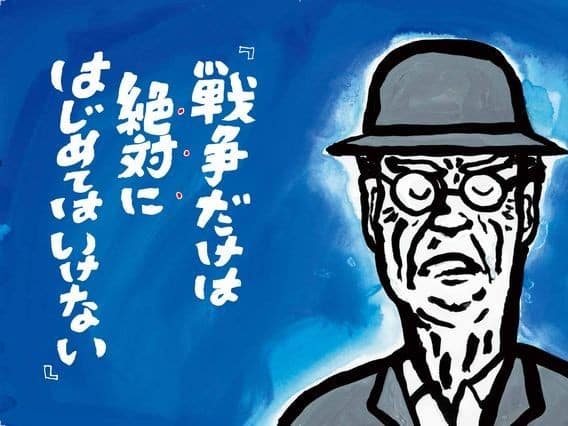

14歳の半藤少年が焼けあとで何を誓ったのか?

糸魚川図書館にもあるので、学校の読み聞かせや親子で読んで、戦争を語り継いでほしいもの。

投稿者プロフィール

-

ヒスイの故郷、糸魚川市のヒスイ職人です。

縄文、ヒスイ、ヌナカワ姫の探偵ごっこをメインにした情報発信と、五千年前にヒスイが青森まで運ばれた「海のヒスイ・ロード」を検証実験する「日本海縄文カヌープロジェクト」や、市内ガイド、各種イベントの講師やコーディネーターをしています。